【特集】台湾有事を考える

中国の台湾軍事侵攻の可能性に言及する議論がある一方で、その能力を疑問視するものもある。はたして真実はどこにあるのか。判断を下す前に、事実を整理する必要がある。世界は、この問題にいかに向き合おうとしているのか。そして、日本はいかなる態度をもって向き合うべきなのか。本特集では、関連文章を掲載するほか、地経学ブリーフィングやインサイト、研究員の解説と論考を中心に考察する。

PICKUP

注目コンテンツ

地経学研究所(IOG)の鈴木一人 所長(東京大学公共政策大学院教授)、江藤名保子 上席研究員兼中国グループ長(学習院大学法学部政治学科教授)、尾上定正 国際安全保障秩序グループ長(APIシニアフェロー)、塩野誠 経営主幹(経営共創基盤 共同経営者)が、ビジネス映像メディア「PIVOT」が制作する『PIVOT ISSUE』に出演し、台湾有事をテーマに議論しました。

地経学研究所(IOG)の鈴木一人 所長(東京大学公共政策大学院教授)、江藤名保子 上席研究員兼中国グループ長(学習院大学法学部政治学科教授)、尾上定正 国際安全保障秩序グループ長(APIシニアフェロー)、塩野誠 経営主幹(経営共創基盤 共同経営者)が、ビジネス映像メディア「PIVOT」が制作する『PIVOT ISSUE』に出演し、台湾有事をテーマに議論しました。

番組は以下の全4編で構成されています。

台湾有事が起きる確率は何%か? / 台湾有事シュミレーション:軍事編 / 台湾有事シミュレーション:経済編 / 台湾有事に備える戦略

台湾有事に関する政府発表や政府高官の発言など、耳目を集めた文章の原典を掲載しています。

台湾有事に関する政府発表や政府高官の発言など、耳目を集めた文章の原典を掲載しています。

原文及び資料紹介の第一段として、一言解説や注目ポイントとともに下記の原点を掲載しました。

中国共産党第20回党大会報告全文(日本語訳) / 米議会におけるデービットソン発言 / 米議会におけるミリー将軍の否定発言 / 中国外交部ペロシ訪台に対する声明文

ARTICLES

論考

地経学研究所のエキスパートによる地経学ブリーフィングを始めとした台湾有事に関する論考を掲載しています。

-

2023年2月13日

中国の「経済安全保障」何をどう備えているのか

江藤 名保子

-

2022年12月8・9日

米軍は中国を抑止できるのか(上・下)

小木 洋人

-

2022年10月17日

アメリカと中国が台湾巡り正当性ぶつけ合う意味

江藤 名保子

-

2022年10月10日

中国の台湾政策に行き詰まりが見えて仕方ない訳

山口 信治

-

2022年10月03日

ペロシの台湾訪問が中国を「やりにくく」させた訳

小笠原 欣幸

-

2022年9月16日

日本が「中国と台湾の緊張関係」から学ぶべきこと

黄 偉修

-

2022年4月11日

中国が「対台湾武力行使」を簡単には起こせない訳

松田 康博

-

2021年6月14日

日本と台湾「52年ぶりの出来事」に映る有事の備え

井上 正也

-

2021年6月7日

台湾有事に備え「日本の曖昧性」放置できない事情

寺岡 亜由美

-

2021年5月31日

台湾TSMCへの高性能半導体依存が益々強まる事情

川上 桃子

-

2021年5月24日

台湾に中国が侵攻する最悪事態の想定が必要な訳

尾上 定正

VIDEOS

動画コンテンツ

IOG地経学オンラインサロン、IOG地経学インサイトおよび外部のメディア出演の中から台湾有事に関係する動画コンテンツを掲載しています。

-

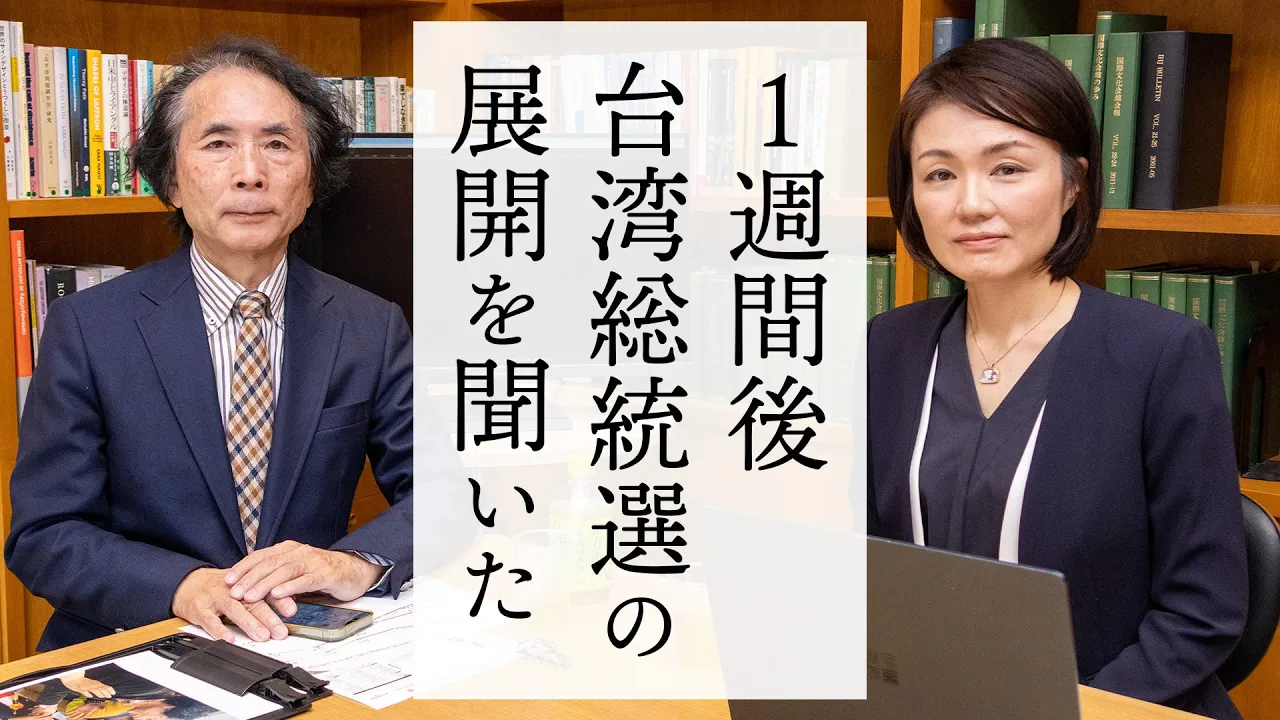

2024年1月6日 / IOG地経学インサイト

台湾総統選挙まで1週間

-

2023年12月26日 / IOG年次フォーラム

中国を取り巻く内外情勢の見積もり

-

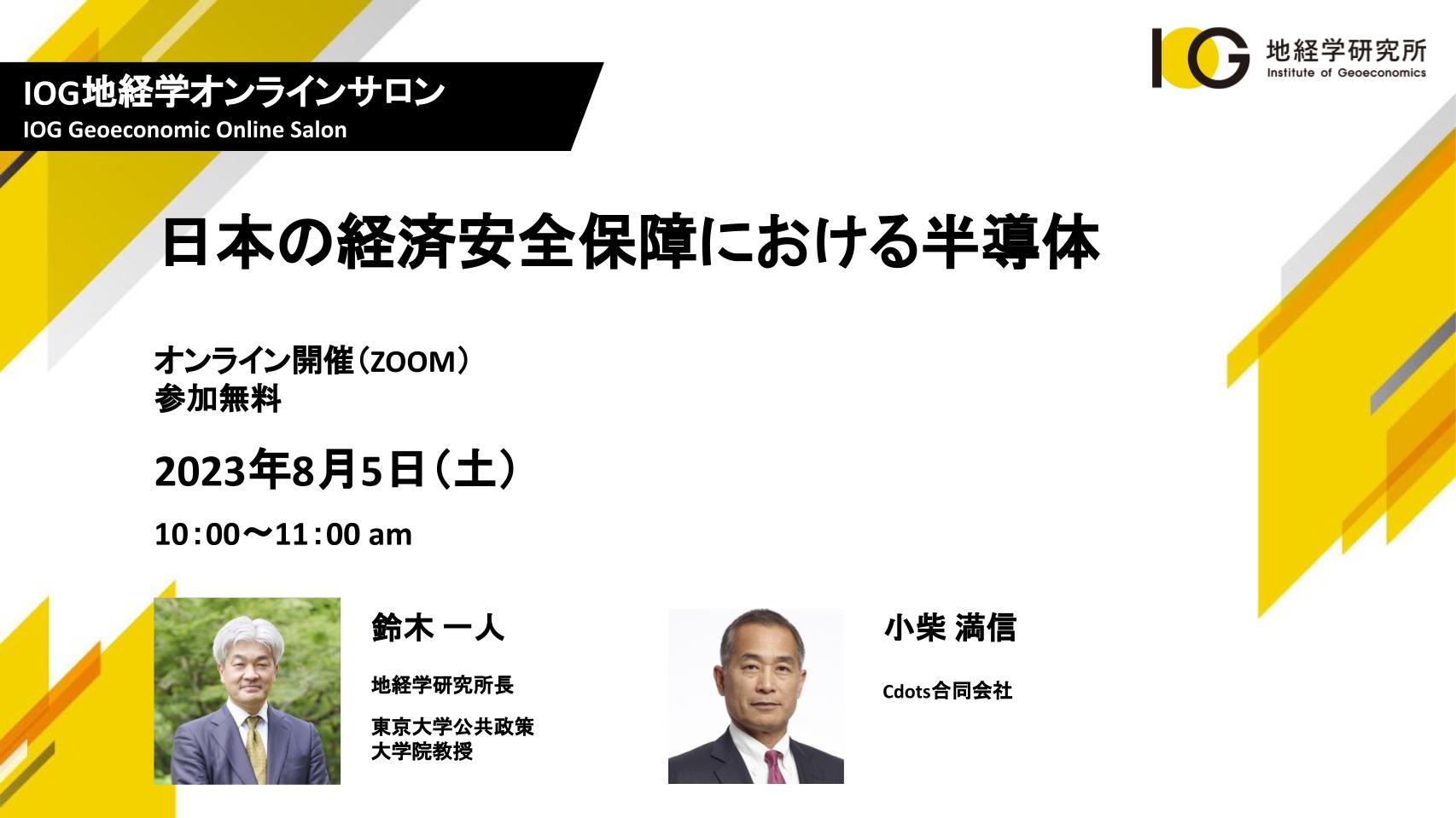

2023年8月5日 / IOG地経学オンラインサロン

日本の経済安全保障における半導体

-

2023年6月1日 / PIVOT

台湾有事に備える戦略

-

2023年5月25日 / PIVOT

台湾有事シミュレーション:軍事編

-

2023年5月31日 / PIVOT

台湾有事シミュレーション:経済編

-

2023年5月24日 / PIVOT

台湾有事が起きる確率は何%か?

-

2023年3月13日 / IOG地経学インサイト

経済安全保障100社アンケート

台湾有事をどう見るか -

2023年1月16日 / 読売国際会議

台湾とウクライナ 挑戦する権威主義

-

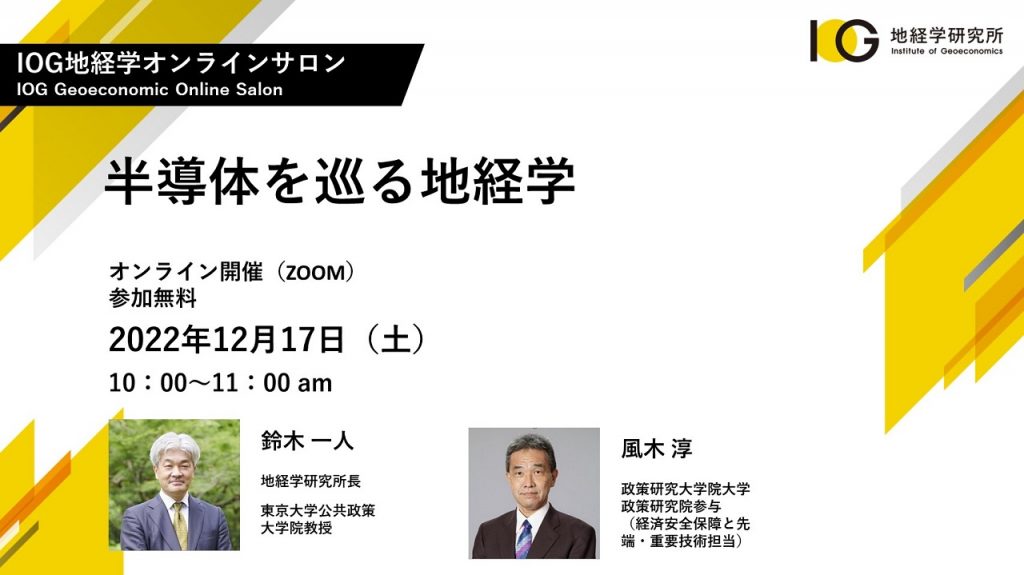

2022年12月17日 / IOG地経学オンラインサロン

半導体を巡る地経学

-

2022年10月18日 / IOG地経学インサイト

台湾海峡の平和と安定の維持

-

2022年8月10日 / IOG地経学インサイト

ペロシ米下院議長、訪台

-

2021年8月14日 / IOG地経学オンラインサロン

台湾半導体産業の地経学

REVIEW

国際論壇レビュー

米中対立が熾烈化するなか、ポストコロナの世界秩序はどう展開していくのか。アメリカは何を考えているのか。中国は、どう動くのか。API国際政治論壇レビューでは、大きく変化する国際情勢の動向、なかでも刻々と変化する大国のパワーバランスをブリーフィングします(編集長:細谷雄一 API研究主幹、慶應義塾大学法学部教授)

SOURCES

原文及び資料紹介

台湾有事に関する政府発表や政府高官の発言など、耳目を集めた文章の原典を掲載しています。

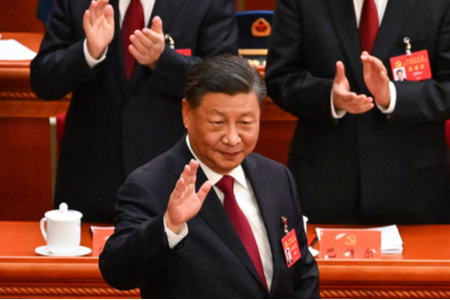

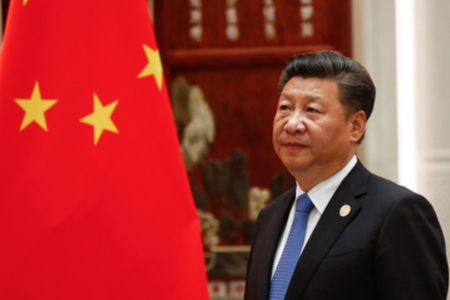

2022年10月22日、習近平総書記が中国共産党第20回全国代表大会(党大会)に対して、第19期中央委員会を代表して報告を提出した。本文章が台湾について「決して武力行使の放棄を約束せず」と言及したことは、我が国において多くのメデイアが取り上げたため、耳にした方も多いのではないだろうか。しかし、台湾への言及は、以下のように続く。「その対象は外部勢力からの干渉とごく少数の『台湾独立』分裂勢力およびその分裂活動であり、決して広範な台湾同胞に向けたものではない」、と。実際に武力行使が行われれば広範な地域に影響がおよぶと考えられるが、中国の主観では対象を限定的に捉えていることに留意する必要がある。原典は、中国自らが日本語に訳し、公開したものである。

2021年3月9日、デービットソン米インド太平洋軍司令官(当時)が米上院軍事委員会において、中国が台湾に侵攻する可能性について「その脅威は今後10年以内、実際には今後6年で明らかになると考える」と述べた(動画では01:04:10~)。この発言はセンセーショナルに報じられ、大いに注目を浴びたことは記憶に新しい。しかし、本発言は予算に関連してなされたものであること、そして、退任間近の発言であったことにも留意すべきだろう。

2021年6月17日、米上院予算委員会において、ミリー統合参謀本部議長が中国による台湾統一について、以下のように述べた。まず、現状、中国は台湾を軍事的に占領するための作戦を遂行する「現実の冗談にならない能力(actual no kidding capability)」を獲得する途上にある。次いで、中国の意図をみるに、台湾を軍事力によって統一しようとする意志や動機は直近では低く、その能力も十分でないことから、軍事的手段を用いる理由はない、と(動画では27:50~)。「台湾統一」は中国の国益の核心であると認めつつ、武力行使以外の手段が用いられる可能性を示唆して同年3月9日のデービッドソン司令官の発言を修正したのである。

2022年8月2日、ペロシ米下院議長が台湾を訪れた。メデイアは多くの時間を割き、このニュースを報道した。中国が強く反発し、台湾周辺で大規模軍事演習を実施したこともまた世界的な関心を集めた。ここでは中国外務省が発表した公式見解「外交部声明」を紹介する。声明の大部分は、米国は一つの中国の原則を守るべきであることや祖国の統一(台湾の統一をさす)は全中国人民の悲願であり、中国の神聖な義務であるといった従来の見解を繰り返すものであった。しかし、それと同時に最後のパラグラフでは、中国と米国の関係について2つの大国として相互尊重・平和共存・対立回避・ウィンウィンの協力こそが、正しい在り方だと言及し、「台湾カード」をきって「以台制华(台湾を使って中国をコントロールすること)」をやめるようにと独自の論理を展開している。

EXPERTS

研究員

国際情勢の変化に応じたより広い社会貢献を果たすため、国際関係、地政学、地域研究、経済安全保障、国際安全保障秩序、サイバー・宇宙などの分野を中心に、研究調査・提言、国内外の有識者との知的対話、人材育成を促進する専門家が研究員として所属しています。研究員の氏名をクリックすると詳細をご覧いただけます。(50音順)

江藤名保子

上席研究員

中国グループ・グループ長

尾上定正

シニアフェロー

国際安全保障秩序グループ・グループ長

小木洋人

主任研究員

安全保障政策 / 軍事戦略 / 防衛産業政策

相良祥之

主任研究員

経済安全保障 / 健康安全保障 / 制裁

塩野誠

経営主幹

新興技術グループ・グループ長

神保謙

常務理事

APIプレジデント

鈴木一人

地経学研究所長

経済安全保障グループ・グループ長

徳地立人

シニアフェロー

中国経済 / 中国現代史 / 人的交流

細谷雄一

API研究主幹

欧米グループ・グループ長

町田穂高

主任客員研究員

中国外交 / 日中関係 / 国連

山田哲司

主任客員研究員

日米関係 / 地経学 / 経済安全保障政策

ABOUT IOG

地経学研究所

民間・独立のシンクタンクという立場から、アジア・太平洋地域を代表する知の交流の拠点となり、グローバルでより高いインパクトを発することを目指してまいります。詳しくはこちら。

APIニュースレター 登録

APIニュースレター 登録