「地経学ブリーフィング」とは、コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

本稿は、東洋経済オンラインにも掲載されています。

https://toyokeizai.net/articles/-/613750

「地経学ブリーフィング」No.119

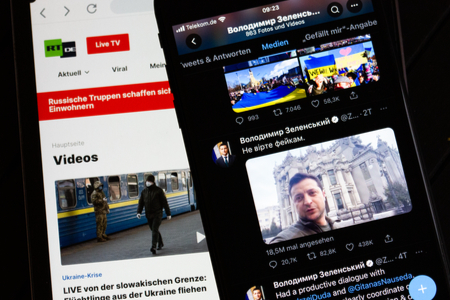

(画像提供:picture alliance / Getty Images)

2022年8月29日

「戦場と民間の接近」ウクライナ侵攻が示した側面 - 技術革新に伴う様々な変化が今後も世界に広がる

上智大学准教授 齊藤孝祐

技術が戦争を変える、というのは使い古された言葉だが、われわれはロシア・ウクライナ戦争からどのような変化を読み取ることができるだろうか。

この戦争では、ドローンや衛星情報の活用、サイバー攻撃といった21世紀型の比較的新しい要素が観察される一方、同時に重火器による都市包囲や空挺部隊による占領作戦の実施など、20世紀型の技術や作戦が展開されるという状況が生じている。むろん、「軍事における革命(RMA)」をめぐる議論の火つけ役となった1991年の湾岸戦争においてすら見られるように、ひとつの戦争に新旧技術が混在することは珍しいことではない。

技術を通じた民間の戦争「参加」

そうしたなか、今日の戦争に技術が与えた注目すべき影響として、戦場と民間の接近ということが挙げられる。これは今日の技術革新の特徴――民間セクターにおける新興技術の普遍的(omnipresent)な広がり――とも深くかかわっている。

たとえば、ウクライナ政府はアメリカのスペースX社から衛星インターネットサービス(Starlink)の提供を受け、ドローンの運用に活用している。ドローンの運用自体は必ずしも新しい戦争のあり方とは言えないものの、その運用基盤を海外民間企業から直接得たというのは特筆すべき点のひとつであろう。

イーロン・マスクのような特定の「突出した」力を持つ人々だけでなく、より多くの「普通の人々」が戦争にタイムリーに参加できるような環境が生まれていることも無視しえない。

2022年2月末の戦争開始直後、ウクライナのフェドロフデジタル化担当相はTwitterをつうじて=不特定多数の一般人に向けてロシアに対してサイバー攻撃の一種であるDDoS攻撃を促すメッセージを発信した。これを受けて、匿名ハッカー集団「アノニマス(Anonymous)」のような専門家集団だけでなく、不特定多数の個人によるロシアへの攻撃も行われたとされる。

また、民間の衛星画像会社であるマクサー・テクノロジーズが情報提供を行い、ウクライナ軍の活動をサポートしていることも、民間への技術普及の結果として位置づけられよう。さらに、国内外の専門家を中心とする民間人が公開された政府情報やSNS、衛星情報等を丹念に分析し(OSINT)、その結果をマスメディアやSNS等をつうじて広く民間に発信することで、戦争の認知枠組みの形成に重要な役割を果たしている。

このことは、戦況とその惨状を広く知らしめることで対ロシア世論を形成する後押しにもなっており、戦争をめぐる正義の語られ方と、民間における戦場把握能力の向上が強く関連づけられるようになっていることを示している。

2014年のクリミア危機以来、ロシアによるハイブリッド戦争の遂行に焦点があてられるようになっているが、今回の戦争でも、ロシアによる高度な情報戦やサイバー戦を交えた狡猾な戦争遂行が警戒された。しかし、戦争の経過とともにあらわれたのはむしろ、技術の普及によって政府が戦争への介入主体や情報へのコントロールを失う側面のほうだったのである。

民間の戦争参加をいかに管理するかという問題

新興技術の軍民領域を問わない普及が不可逆の流れであるとすれば、こうした変化は今後も世界に継続的な影響を与えるものとなりうるだろう。それは戦場におけるケースバイケースの変化以上のものである。もちろん、新興技術が軍民の境界をまたいで転用されることの諸問題はすでにいろいろと論じられてきているが、そのうえでさらに問題となるのは、民間主体、特に戦争の当事者ではない海外の主体、ときに個人が、直接的に戦場に影響を与えつつあるということである。

技術革新の話から離れれば、戦争当事者によるこのような民間の力の取り込みは、とりわけ2003年のイラク戦争以降注目を浴びるようになった民間軍事会社(PMC)の問題と、似たような構造をとっている部分もある。すなわち、国家が民間に所在する「軍事力」を積極的に利用すること、その副作用として国家がそれを管理できなくなることの問題である。

国家(特に2000年代初頭以来、兵力を展開していたアメリカ)の側から見れば、PMCとの契約は冷戦後に軍の規模が縮小していくなかでいかにして費用をかけずに現地の軍事活動をアウトソースしていくかという、いわば軍の効率化の流れを汲んだものであった。しかしその一方で、PMCを管理する法制度は十分に成熟しておらず、結果としてPMCによる現地での無法な行動が大きく問題視されるようにもなった。

ロシア・ウクライナ戦争では、ウクライナ政府が各国政府に支援を呼びかけるだけでなく、多くの個人に対して協力を呼びかけた。このこと自体は珍しいことではない。

しかし、それを受けた他国の一般市民が所在する国の政府を動かすということだけではなく、市民が自身の決断に基づいて直接の戦争参加に進んでいくようなケースをどう見るかという問題が、ロシア・ウクライナ戦争からは見てとれる。サイバーや宇宙通信のような技術は、国家に独占されるのではなく、広く民間に普及することで「普通の人々」を戦場に接近させることになる。

「新たな戦争の手段」はどこまで受容されるか

ウクライナを支持するかたちでこうした民間の力が行使される場合、それはしばしば喝采を浴びがちである。しかし国家によって制御されていない、人道支援のようなものとは異なるレベルでのより軍事行動に近いかたちの「支援」が行われうる環境が作り出されていることを、現行の国際ルールの下で好ましいものと言い切ることができるかといえば、必ずしもそうではないだろう。

民間レベルでのこのような「支援」がもたらす問題として、少なくとも次の2点を挙げることができよう。

ひとつは、支援元となる政府の外交的な思惑とは異なるかたちで、民間が独立した判断によって戦争当事国の政府(ウクライナ)に力の提供を行うケースであり、政府の発する外交的メッセージが不明瞭になる可能性が生じる。

もうひとつは、戦争当事国の指揮命令系統から外れるかたちで民間の力が行使されるケースであり、その場合に最終的な力の管理をいったい誰が行うのかという課題が生じる。

いずれにしても、公的主体によって管理されない「武器」が存在し、国家間紛争に投入されていく可能性が高まれば、それは戦争がエスカレートしていく際のプロセスを複雑化させることにもつながるだろう。今後ウクライナが防衛に成功し、民間主体による戦争協力がそのための有効な手段として認識されるようになったとしても、それが国際秩序を維持するための好ましいメカニズムかどうかは別の問題として残るのである。

もっともこれも、新興技術が発展・普及する速度に規制が追いつかないという、今日では広く見られる問題と言えるかもしれない。また、ここで取り上げている戦争への介入手段を「武器」と呼ぶかどうか自体も議論の余地があろう。しかしいずれにせよ、こうした技術の普及に伴う軍事的なグレーゾーンの拡大が不可逆であればこそ、その影響を管理するための国際的な枠組みを構築していくことが重要になってくる。

技術と安全保障のかかわりあいをいかに議論するか

ロシア・ウクライナ戦争をつうじて得られたこのような問題意識を日本の文脈に落とし込むならば、デュアルユース技術に対する政策的な向き合い方を改めて考える契機にもなろう。経済安全保障関連の政策の具体化に注目が集まるなか、先端技術とビジネス・学術とのかかわりを論じるだけでは十分ではない。それと同時に、軍事の文脈を考慮したうえで先端技術の利用・保護の問題に取り組んでいくことが喫緊の課題であると言えよう。

とはいえ日本では、徐々に変わりつつあるものの、技術の軍事利用と民生利用を切り分けたうえで、技術の軍事利用を極力控えることこそが、「平和」を維持することにつながるという論調も依然として見られる。これもひとつの立場ではあるが、ロシア・ウクライナ戦争が示しているのは、民生技術として普及したものが、軍籍のない「普通の人々」による利用をつうじて、いかにして戦場にインパクトを与えるかという、新興技術の一側面であった。

つまり、特定の技術が民生用途で普及しているからといって、戦場に影響を与えないことが担保されているわけではない。だとすれば、デュアルユースの問題を考えるに際しても、ロシア・ウクライナ戦争のような「戦争」や「戦場」における具体的なケースを引照ないし想像しながら、技術の利用や規制のあり方を軍事・民生の二分法にとらわれないかたちで検討していくことが、改めて重要になってくるのである。

(おことわり)地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

最新の論考や研究活動について配信しています

APIニュースレター 登録

APIニュースレター 登録