「地経学ブリーフィング」とは、コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

本稿は、東洋経済オンラインにも掲載されています。

https://toyokeizai.net/articles/-/612414

「地経学ブリーフィング」No.118

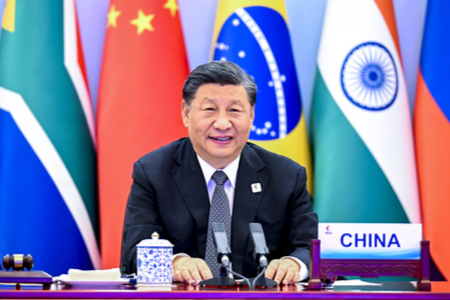

(画像提供:新華社/アフロ)

2022年8月22日

日本は中国の「地縁経済」戦略にどう対抗できるか - 野放図な影響力を制御する地経学的アプローチ

地経学研究所上席研究員兼中国グループ・グループ長

学習院大学法学部政治学科教授 江藤名保子

2022年は世界史に残る1年となるだろう。2月24日にロシアがウクライナ侵攻を開始したことに加え、8月上旬に中国が台湾周辺海域での大規模軍事演習を実施したことで国際情勢は一変した。軍事力の脅威を眼前にし、欧州およびアジア各国は自国防衛と安全保障上の連携強化に向けて迅速に動いている。さらに状況を複雑にしているのが、これらの軍事的緊張と並行して経済安全保障上の懸念が高まっている点である。

中国やロシアとのサプライチェーンや貿易における経済的切り離しを安全保障に関わる領域で進める、いわゆる「部分的デカップリング」の動因が強まり、世界経済の構造転換を後押ししている。こうした政治と経済が密接にリンクした状況への分析アプローチとして「地経学」は有用である。

日中関係の「地経学」史を振り返るならば、実は政治問題と経済協力を切り離す「政経分離」が主流であった時期が長い。それは両国の地理的近接性が利点として認識されながらも、冷戦構造の下で政治選択が限定された結果である。1972年に日中国交正常化を果たす以前、「政経分離」の原点は台湾と政治関係を維持しながら大陸中国との経済交流を進めることを眼目とした。

すなわち「政経分離」は対中国・台湾関係を両立させるための現実的アプローチであった。1980年代以降に歴史認識問題が、2000年代後半からは尖閣諸島問題が摩擦のタネとなっても、両国は経済的な相互依存を維持し、むしろ政治から距離を置いた経済の確保が双方の利益になっていた。そうした関係を支えた時代背景として経済領域における国境の希薄化、すなわちグローバル化の進展があったことは言うまでもない。

国交正常化から50年の時を経たいま、効率重視の新自由主義が後退し、政治と経済が改めて不可分となりつつある。世界的な経済減速を受けて「自国ファースト」に象徴される保護主義も強まっている。しかし日本経済は中国抜きには成り立たない。これからの対中戦略はどうあるべきだろうか。

中国におけるジオエコノミクス

日本で地経学として定着したジオエコノミクス(Geoeconomics)の分析視角は、1990年代に中国にも導入され、国際政治学のはやり言葉の1つにもなった。ジオエコノミクスという言葉は「地縁経済学」あるいは「地理経済学」と訳出され、基本的に地理学と経済学の融合した研究領域として位置づけられている。

だが定義が確定された訳ではなく、国家間の政治経済関係を表す概念だとする認識が広がった一方で、単に特定の地域における経済連携に関する考察を指す場合もある。

興味深いことに中国の地縁経済学では、コモディティー・チェーン研究における「核心―周縁構造」(Core-Periphery Structure)の分析視座を援用して、東アジア地域経済は中国を中核(Core)とする供給ネットワークを形成しており、そのなかで中国の「中心性」は高まり続けているという理解が広く共有されている。

こうした見解は、国際的な価値の連鎖を考察するグローバル・バリューチェーン(Global Value Chain: GVC)研究における、国際生産システムはアジア、北米、欧州の3極ネットワークで構成される複数の「リージョナル・バリューチェーン」から成るとの指摘に鑑みても誤りではない。

だが中国の研究がしばしば戦略論としてこの問題を提起し、中国の「中心性」を地理的に拡大することで中国の国際的な「ディスコース・パワー(話語権)」を高め、グローバル・ガバナンス(全球治理)を主導するパワーを獲得できる、と目標設定することには注意を要する。

例えば2010年代から増加した「一帯一路」構想(Belt and Road Initiative: BRI)を事例とする議論でも、BRIプロジェクトがもたらす経済連結性の経済効果を試算するとともに、BRIが地域の枠を超えたグローバルな広がりを持つ意義を重視する。RCEPの評価においても枠組みの幅広さを強調する傾向がある。

こうした「地縁経済」論に基づいた国際認識は伝統的な「華夷秩序」とも親和性があり、アメリカと中国の競争が深まるなかで、中国がいわゆる「グローバル・サウス」取り込みを促進するための方策にも波及している。

グローバル発展イニシアティブのインプリケーション

習近平政権の対外経済政策の積極化として着目すべき概念に「グローバル発展イニシアティブ」(Global Development Initiative: GDI)がある。GDIは2021年9月の国連総会で習近平国家主席が自ら紹介した概念で、基本的には国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(いわゆるSDGsを記載した国際目標)の実施を主眼とする。

例えば2022年5月9日には国連ニューヨーク本部で53カ国が参加する「グローバル発展イニシアティブ・フレンズグループ」ハイレベル・オンライン会合を開催するなど、中国は国連でのGDIの浸透を図ってきた。「(経済的な)発展」をキーワードとすることで、国際世論を引きつけようとしているのである。

国際経済の停滞を奇貨として、中国による途上国の取り込みは着々と進んでいる。その際に習政権が国連と並べて重視するのがBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの新興5カ国)と上海協力機構(SCO)である。

6月15日の中ロ首脳会談では、習主席が「国連、BRICS、上海協力機構などの重要な国際・地域組織の意思疎通を強化し、新興国と発展途上国の団結・協力を促進し、国際秩序とグローバル・ガバナンスのさらなる公正・合理的な発展を推進したい」と表明していた。

中ロを中核とする連携の広がり

BRICSとSCOの重視は、いずれの機構にも参加するロシアとの連携強化を含意する。中ロ以外に両機構に参加するのは現時点でインドのみであるが、2021年9月にSCOに正式参加したイランがアルゼンチンと共に6月28日にBRICS加盟を申請しており、中ロへの接近が鮮明となっている。

6月23日のBRICS首脳会議を受け、翌24日に開催された「グローバルな発展に関するハイレベル対話」にはインドネシア、マレーシア、タイなどを含む13カ国がBRICS加盟国とともに参加した。習主席は開会にあたって「中国は発展途上国のビッグ・ファミリー(大家庭)の一員である」と述べ、南南協力援助基金を統合して「グローバル発展と南南協力基金」に格上げする、30億ドルのベースに10億ドルを増資する、中国・国連平和発展基金への投入を拡大しグローバル発展イニシアティブ協力の展開を支持していく等を表明した。

同時に新興国や発展途上国に対して「より公正で合理的なグローバル・ガバナンス・システムと制度環境の構築」での協力を呼びかけた。すなわち習政権の主導する経済支援の先には、既存の国際秩序の改変というゴールがある。

中国による秩序改変を抑制するには

習近平政権は発展途上国や新興国への取り込みを進め、自らの勢力圏を拡大しようとしている。それはアメリカを中心とする先進諸国との競争におけるバッファーゾーンの形成であると同時に、経済力を政治的影響力に転換して国際的なディスコース・パワーを向上するための競争システムの構築でもある。

習政権の青写真には、新興国や発展途上国を経済的に依存させることで中国の「双循環」発展戦略を具現化すること、そして国連などの国際機構において多数決に基づく新しいルール形成を主導することがある。その先に描かれるのは恐らく、構造的な覇権の獲得である。

日本は中国の経済的パワーをアジア地域の活性化に生かしつつ、政治的影響力の無効化を図らなければならない。その際に立脚点となるのが、経済規模の優越だけで趨勢を決することはできない、という地経学の観点である。例えば2018年に発効した環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)において、加入申請している中国はCPTPPのルールに従う方策を示し、現加盟国と交渉しなければならない。

つまり中国による野放図な影響力の浸透を、「ルール」というフィルターを通して制御することはある程度可能である。経済領域における国境をまたいだ影響力を抑制するために多国間協力枠組みによる境界線を重層的に引くという方策は、中国式の秩序にのみ込まれないための1つの処方箋となるだろう。

一方、新興国や発展途上国の要望に基づいて既存の国際秩序を改変すべきである、という中国の主張には一理があり求心力もある。日本は先進諸国を巻き込み、現在の国際情勢に符合し多様な価値観を包摂する国際秩序の構築を目指す必要がある。

(おことわり)地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

最新の論考や研究活動について配信しています

APIニュースレター 登録

APIニュースレター 登録