記憶が風化する前に福島原発危機当時の危機対応の課題を整理し教訓を引き出すため、このプロジェクトでは危機時の医療体制や病院そのものの避難について調査しました。

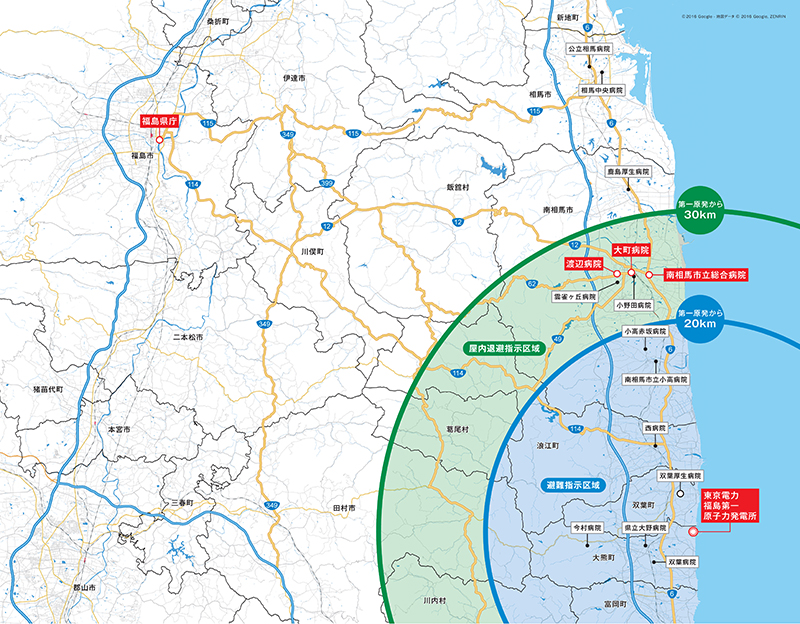

プロジェクトでは、事故当時の危機対応において被ばくリスクと避難そのもののリスクとの両方を見極める必要に迫られた、福島第一原発から20km-30km圏内の「屋内退避地域」にある6つの病院や薬局、老人施設、行政機関へのヒアリング調査を行いました。2015年から1年間かけて行われた実地調査では、プロジェクトメンバーが病院の院長やスタッフ、地元行政をはじめとする関係者から福島原発事故時に避難弱者たる病院がどのような挑戦に直面したのか、それをどのように克服しようと試みたのか、そこからどのような教訓を学んだのかについての詳細を聞き取りました。

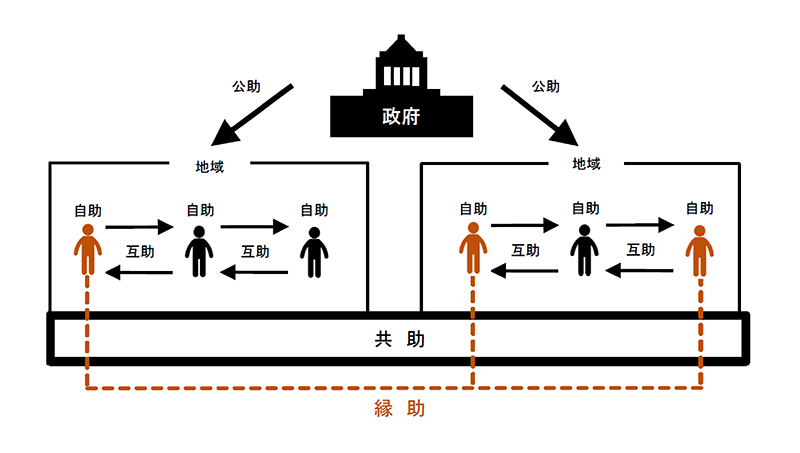

これまでの防災計画は「自助(自分で災害に備えて対処)」「公助(行政からの支援)」「互助(近所の人たちの助け合い)」「共助(他の地域との災害時連携協定など制度化された助け合い)」という考え方をベースにしていましたが、福島原発事故対応では、そのいずれもが機能しなかったことが今回の調査で明らかになりました。そうしたときに最もうまく働いたのが、もっと穏やかで制度化されていないつながりをベースとした「縁助」でした。

報告書

『縁助レジリエンス 医療機関の福島原発危機対応と避難』

このプロジェクトでは、福島第一原発から20km-30km圏内の「屋内退避地域」にある医療機関が当時どのような危機的状況におかれていたかを調査しました。福島原発事故対応では、これまでの防災計画でベースとなっていた「自助」「公助」「互助」「共助」という考え方のいずれもが機能していませんでした。そうしたときに最もうまく働いたのが、制度化されていないつながりをベースとした「縁助」でした。この本が提唱するのは危機を乗り切るための新しい「縁助」という防災・災害対応コンセプトです。

著者:日本再建イニシアティブ

出版社:東洋出版

定価:1500円(+税)

初版:2017年2月28日(一般発売:2017年5月15日)

ISBN: 978-4809678684

イントロダクション(用語解説)

序 – 検証もう一つのフクシマ・フィフティー

~「縁助」ネットワークに支えられた病院の危機対応~

[第1章]避難弱者

●はじめに

●20‒30km圏内の病院の危機対応

① 南相馬市立総合病院

② 大町病院

③ 渡辺病院

●相双地域の地域医療が抱えた問題

[第2章]病院機能を支えるロジスティクス

●病院機能継続上の盲点

●「官」の対応

●「縁助」

●「縁助」の事例

●「縁助」の背景にあるもの

●ロジスティクス上の課題

[第3章]異なるリスクのトレードオフ

●移動リスク

●被ばくリスク

[第4章]原発事故の教訓

●事故後の取り組み

●提 言

●終わりに

福島原発事故クロノロジー

調査結果

- 避難と残留のリスク・トレードオフ

- 残留者や自力で避難できない弱者への地域外からの物資・ロジ支援が不可欠

- 地域内では情報収集・処理能力や意思決定・調整能力が事態の展開に追いつかないため、地域外にそうした機能を早く引き取る

プロジェクトディレクター

船橋 洋一 (ふなばし よういち)

日本再建イニシアティブ 理事長

プロジェクトメンバー(肩書きは当時のもの)

坪倉 正治 (つぼくら まさはる)

東京大学医科学研究所先端医療社会コミュニケーションシステム社会連携研究部門研究員

梅山 吾郎 (うめやま ごろう)

防災コンサルタント

鈴木 一人 (すずき かずと)

北海道大学大学院公共政策大学院教授

北澤 桂 (きたざわ けい)

日本再建イニシアティブ 研究統括

APIニュースレター 登録

APIニュースレター 登録