プロジェクト概要

日本は、第2次世界大戦後70年以上にわたり続いてきた、米国主導の「自由で開かれた国際秩序(Liberal International Order: LIO)」の恩恵を、最も受けてきた国の一つと言えるでしょう。

米国との同盟体制に支えられた安全保障、自由貿易の推進を支えたGATT(貿易と関税に関する一般協定(General Agreement on Tariffs and Trade)、民主主義・人権を中心とする価値体系なくしては、東アジアの平和と安全は保たれなかったでしょう。これらがあったからこそ、日本や韓国、さらに中国さえも、経済的に繁栄することができたのです。そして日本は、国際機関への関与も通じ、民主的かつ非軍事的な大国となることができました。つまり、「自由で開かれた国際秩序(LIO)」は、日本の国益と繁栄の戦略的土台と言えましょう。

しかしながら、現在、そうした戦後の国際秩序の土台が、世界中で危機に直面しています。アジア太平洋地域の民主主義の後退もその例外ではありません。中国は、国家主導型資本主義により、米国が主導してきた制度およびイデオロギーに挑戦しつつあります。一方で、肝心の米国も、特にアジア太平洋地域において、LIOを維持し発展させる意思と能力を欠くようになってきました。急速な技術の発展とグローバリゼーションが、LIOに大きな課題を突き付けています。

このような情勢の下、アジア太平洋地域でLIOを守るためには、日本が、より主導的な役割を果たしていく必要性が高まっています。当プロジェクトは、日本がこの地域でLIOを維持・発展させるために、国内のガバナンス、憲法改正、メディアの役割、国際的枠組みへの貢献といった分野で、どのような挑戦や制約を乗り越えていかねばならないか示すとともに、何をしなければならないかについて提言することを目指しています。

アジア太平洋地域における日本の役割に焦点を当てた第1ステージの完了を受け、今後は第2ステージとして、コロナ後の世界でLIOを護持するために、日本と欧州がどう協力できるかを分析する予定です。

LIO公開セミナー ウクライナ戦争とリベラルな国際秩序の動揺 ―日本とヨーロッパの役割―

国際文化会館地経学研究所では2022年10月25日、激しさを増す米中間の競争、ロシアによるウクライナ侵攻を前に、日米を中心としたインド太平洋諸国、欧州連合(EU)諸国がどのようにルールを遵守する自由で開かれた国際秩序を形成し、どのように自由・民主主義、法の支配など共有する価値を守るのか、日米欧アジア諸国の第一線で活躍する実務家、専門家を招き、会場となったザ・キャピトルホテル東急とZoom上でハイブリッドのパネルディスカッションを実施いたしました。

基調講演 「人権における日本のグローバルな役割」

中谷 元 衆議院議員 内閣総理大臣補佐官(国際人権問題担当)

パネリスト:

細谷 雄一

公益財団法人 国際文化会館理事/アジア・パシフィック・イニシアティブ研究主幹

慶應義塾大学法学部教授

ハンス・クンドナニ

英国王立国際問題研究所(チャタムハウス)ディレクター、ヨーロッパ プログラム

ニツィン・コカ

フリージャーナリスト

ルイス・シモン

ブリュッセル自由大学 安全保障・外交戦略センター所長

鈴木 一人

公益財団法人 国際文化会館 地経学研究所長

東京大学公共政策大学院 教授

セリーヌ・パジョン

フランス国際関係研究所アジア研究センター 日本研究主任

報告書

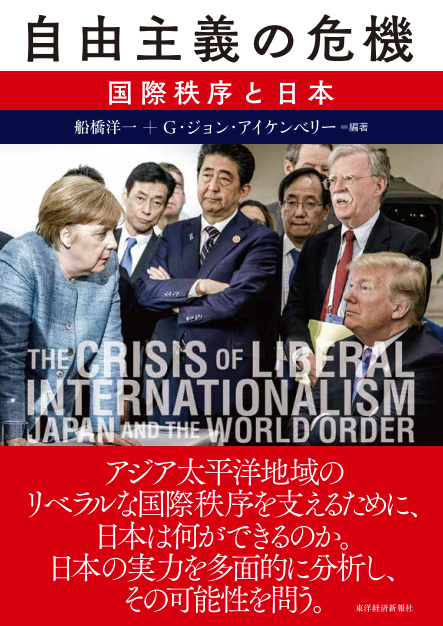

当プロジェクトの研究の成果として、2020年2月にBrookings Institution Pressより『The Crisis of Liberal Internationalism: Japan and the World Order』を出版し、本書の日本語版として、2020年8月に東洋経済新報社より『自由主義の危機』を出版しました。本書は、日本の外交政策と統治様式という2つの主要部分で構成されています。前半では、多国間貿易の促進や、北朝鮮の核の脅威、中国の興隆など幅広い国際問題について、そして、後半では、国内におけるポピュリズムやジャーナリズムといった課題についても掘り下げて考察を加えています。本書を編纂するにあたり、幅広い学問分野における数多くの研究者や専門家の方々のご協力を賜りました。このことにより、政策立案者及び一般の読者にも等しく読み応えのある一冊となっています。

『自由主義の危機』

編者:船橋洋一、ジョン・アイケンベリー

出版社:東洋経済新報社

初版(日本語版):2020年8月6日

ISBN: 9784492444580

執筆者(肩書は執筆当時のもの)

インディアナ大学 国際学大学院大学(SGIS) アシスタント・プロフェッサー

米プリンストン大学大学院にて政治学科博士号(Ph.D.) 、修士号(M.A.)を取得。米スタンフォード大学東アジア研究学部、心理学部にて学士号(B.A)を取得。戦略国際問題研究所(CSIS)日本部、非常勤研究員。ハーバード大学ライシャワー日本研究所・フェアバンク中国研究センターアソシエイト・イン・リサーチ。

ブルッキングス研究所 東アジア政策研究センター 共同所長兼上級研究員・日本部長

メキシコのエル・コレヒオ・デ・メヒコ国際関係学部卒業(1989年)。ハーバード大学政治学博士号(1998年)と東アジア研究修士号(1991年)取得。エル・コレヒオ・デ・メヒコ客員教授(1997年-1999年)、日墨FTAに関するメキシコ経済省のアドバイサー(1999年)。米ブランダイス大学助教授(1999年-2003年)、アメリカン大学国際サービス学部助教授(2003年-2008年)、同准教授(2008年-2014年)。2012年よりブルッキングス研究所東アジア政策研究センター上席研究員。最新の著書に2018年大平正芳記念賞を受賞した『Dilemmas of a Trading Nation』(Brookings Institution Press, 2017)がある。

スタンフォード大学政治学部 助教授

スタンフォード大学 ショーレンスタイン・アジア太平洋研究所センター フェロー

スタンフォード大学経済学部・政治学部卒業。同大学院国際政策研究修士課程終了後、ハーバード大学よりPh.D.(政治学)を取得。RAND研究所サマーフェロー、戦略国際問題研究所(CSIS)ジャパンポリシーフェロー、マンスフィールド財団日米次世代を担うネットワークに参加。現在スタンフォード大学政治学部教授、ショーレンスタイン・アジア太平洋研究所センターフェロー。著書に『Renegotiating the World Order: Institutional Change in International Relations』(Cambridge University Press, 2017)などがある。

一橋大学大学院法学研究科 及び国際・公共政策大学院 准教授

1999年獨協大学外国語学部英語学科卒業。上智大学大学院外国語学研究科国際関係論修士課程およびコロンビア大学(Columbia University)大学院政治学研究科修士課程修了後、2012年にジョージ・ワシントン大学(George Washington University)大学院政治学研究科博士課程修了。カーネギー国際平和財団(Carnegie Endowment for International Peace)の「Rising Democracies Network」プロジェクトメンバー(2013年~現在)。主な著書に『Japan’s International Democracy Assistance as Soft Power: Neoclassical Realist Analysis』(Routledge, 2017)などがある。

在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使参事官

長島・大野・常松事務所 パートナー弁護士

東京大学法学部卒(1999年)。スタンフォード大学大学院国際政策科修士取得(2000年)。ペンシルバニア大学ウォートン校MBA課程修了(2010年)。第一東京弁護士会・民事介入暴力対策委員会副委員長、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ監事(2012年-)。福島原発事故独立検証委員会ワーキンググループメンバー。経済産業省・新事業創出支援者会議委員(2013年-)。The Asia Lawyerなど四誌がアジア全域を対象として選出するAsia Legal AwardsにてCompliance / Investigations Lawyer of the Year 2017を受賞(2017年)。共著「日本最悪のシナリオ~9つの死角」(2013)。共著「民主党政権失敗の検証」(2013)などがある。

京都大学大学院 法学研究科 准教授

米ウェズリアン大学歴史学部・東アジア研究学部卒業(2000年)。英フィナンシャル・タイムズ東京支局特派員(2000年-2003年)の後、英国ケンブリッジ大学大学院東洋学部東アジア研究科日本研究科博士課程を修了(2009年)。慶応義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科准教授(2011年-2014年)、を経て2014年より現職。著書に『Local Politics and National Policy: Multilevel Conflicts in Japan and Beyond』(Routledge, 2017年)などがある。

ボストン大学 国際関係学部 教授

コネチカット州生まれ。コロンビア大学政治学部卒業(1982年)、マサチューセッツ工科大学にて政治学博士号取得(1992年)。2018年ボストン大学アジア研究センター所長に着任。ジョンズ・ホプキンス大学政治学部助教授(1994年-2000年)、2001年より現職。著書に、『War, Guilt, and World Politics after World War II』 (Cambridge University Press, 2012)、『Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany and Japan』 (Johns Hopkins University Press, 1998)などがある。共編者として『 Japan in International Politics: The Foreign Policies of an Adaptive State』(Lynne Rienner, 2007)。記事やエッセイはInternational Security, Review of International Studies, German Politics and World Affairs Quarterly等、数多くの雑誌やで見ることができる。

東京大学社会科学研究所 准教授

1977年生まれ、アイランド出身。米プリンストン大学卒業(1999年)。スタンフォード大学大学院政治学博士課程修了(1999年-2005年)、ハーバード大学日米関係プログラム研究員(2005年-2006年)、欧州大学院及び中央大学の客員フェロー(2011年-2012年)の後、ミシガン大学准教授(2008年-2015年)。2015年から現職。東京大学卓越研究員(2016年度)。日本の政治に関する数多くの書籍の編纂に貢献している。

東京大学大学院 情報学環 教授

1963年名古屋市生まれ。ロイター通信東京支局記者(1988年-1991年)、東京大学社会情報研究所助手、ドイツ、バンベルク大学客員研究員(1993年-1996年)を経て、2009年より現職。ドイツ日本研究所顧問、BPO 放送倫理・番組向上機構「放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)」委員などを歴任。2016年4月から2017年3月まで、ノースウェスタン大学、ロンドン大学、ベルリン自由大学客員研究員(安倍フェローシップ)。著書に『<オンナ・コドモ>のジャーナリズム ケアの倫理とともに』岩波書店、2011年(第4回内川芳美記念マス・コミュニケーション学会賞受賞)、『メディア不信 何が問われているのか』岩波新書、2017年、などがある。ホームページ http://www.hayashik.iii.u-tokyo.ac.jp/

編集者

アジア・パシフィック・イニシアティブ 理事長

プリンストン大学 ウッドロー・ウィルソン公共政策大学院 教授

APIニュースレター 登録

APIニュースレター 登録