船橋洋一『シンクタンクとは何か』(中公新書、2019年)より一部転載

第1章 時代がシンクタンクをつくり、シンクタンクが時代をつくる

危機の時代の産物

世界のトップ・シンクタンクの多くは、歴史上の転換点を契機にして生まれている。

第一次世界大戦、大恐慌、第二次世界大戦、終戦、冷戦、ベトナム戦争、核戦争・核不拡散の危機、チェルノブイリ原発事故、冷戦終結、EU(欧州連合)誕生、中国台頭、九・一一テロとイラク戦争、リーマン・ショック、福島原発事故、気候変動などをきっかけに、シンクタンクは生まれてきた。

そうした社会と世界を動かす危機や悲劇、そして秩序の大転換をきっかけに、人々は、既存の体制やルールへの疑問を抱き、政府の政策や規制に対する代案(オルターナティブ)を求める。シンクタンクはそうした希求に応える社会的機能を担うものとして期待されてきた。シンクタンクは危機の時代に、時代の要請に応えるべく生まれてきたのである。

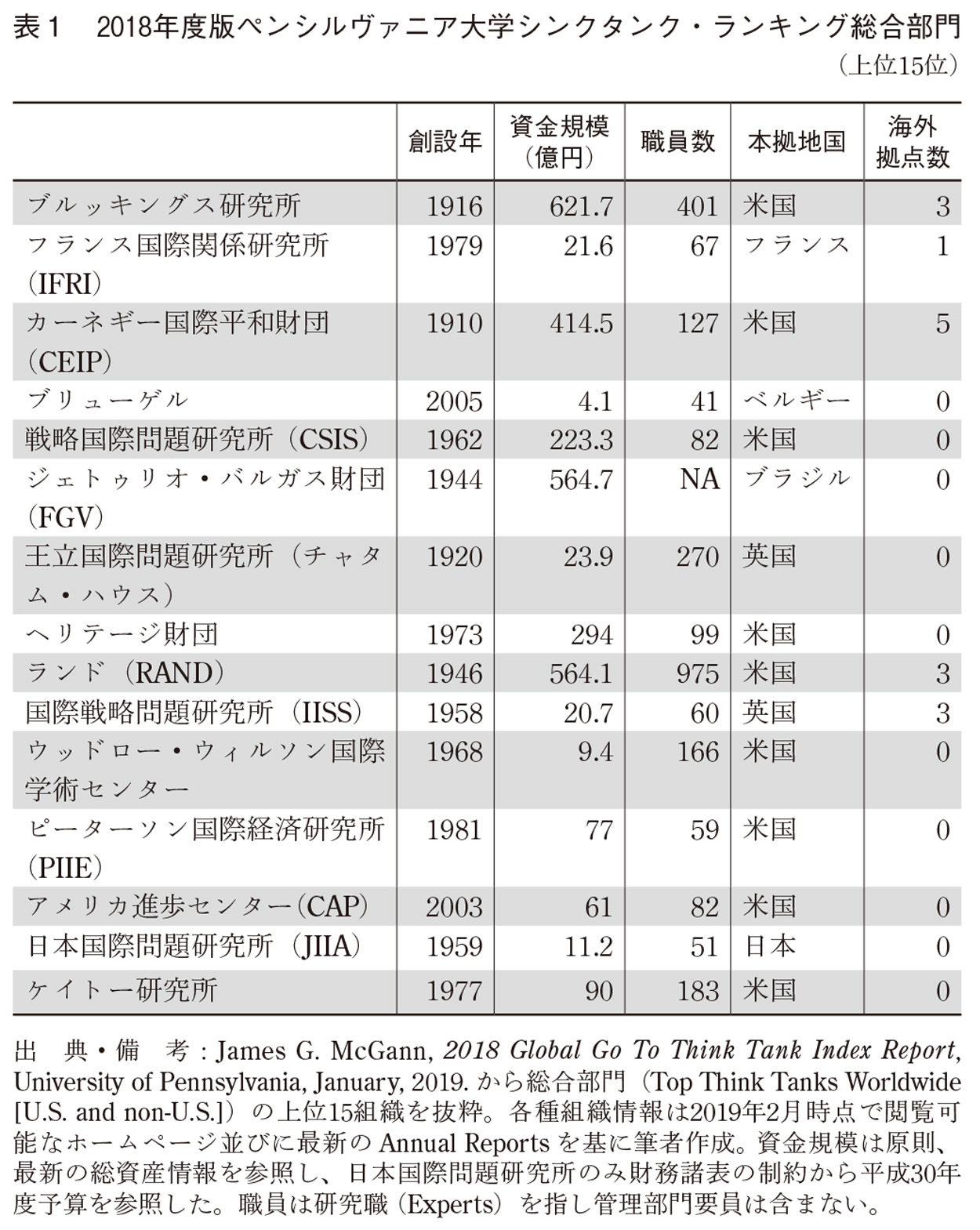

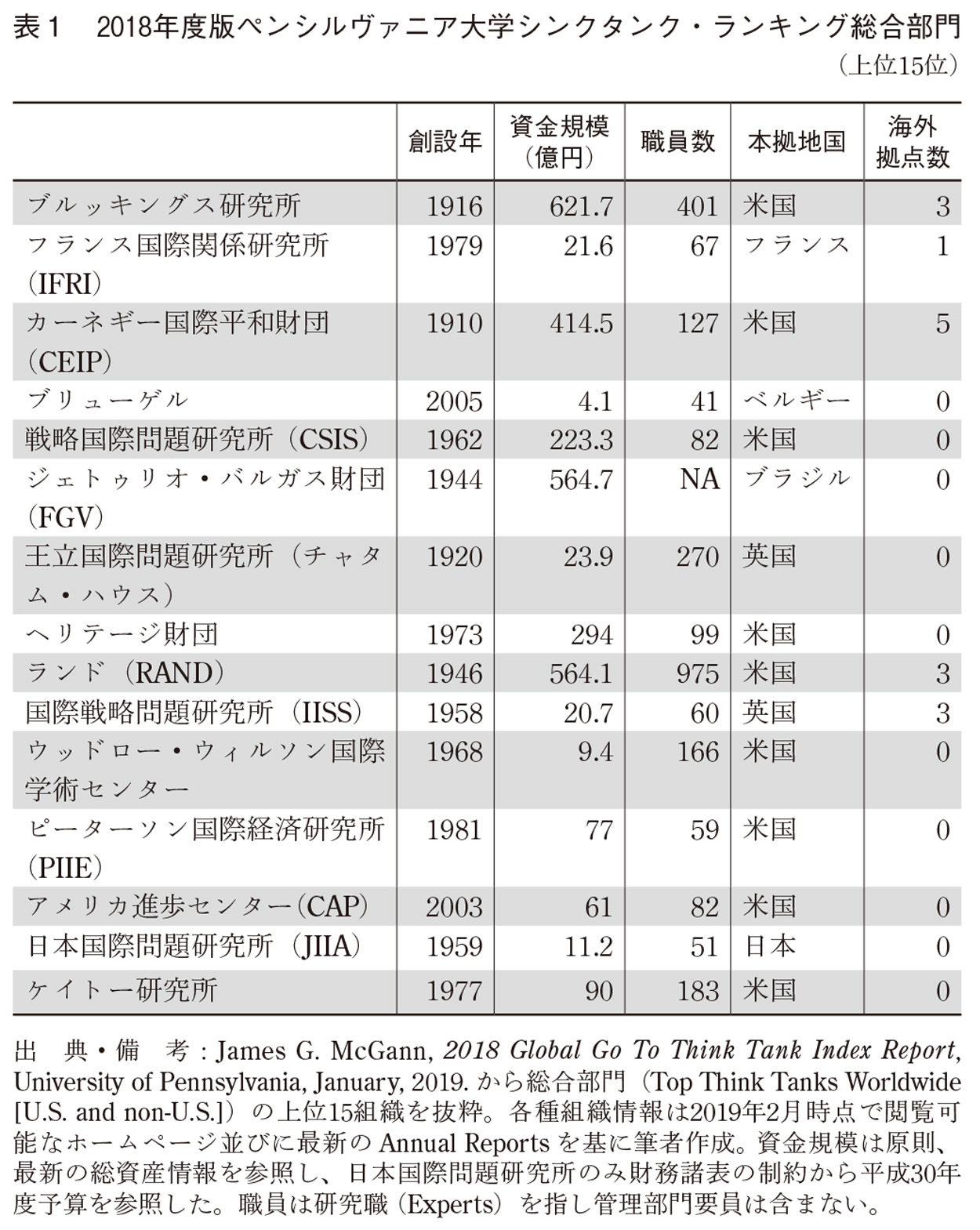

シンクタンクは、シンクタンクの母国とも言える米国において、もっとも早く、そしてもっとも躍動的に台頭した。カーネギー国際平和財団(CEIP、創立一九一〇年)と第一次世界大戦、ブルッキングス研究所(同一九一六年)とその後の大恐慌、外交問題評議会(CFR、同一九二一年)とベルサイユ講和と国際連盟、さらには第二次世界大戦後の戦後構想、ランド(RAND、同一九四六年)と核戦略、戦略国際問題研究所(CSIS、同一九六二年)と冷戦、ベトナム戦争、ピーターソン国際経済研究所(PIIE、同一九八三年)とグローバル経済と国際経済政策協調、などいずれもそうである。

米国のシンクタンクの場合、後に見るブルッキングス研究所にしてもランド(RAND)にしても、アカデミックな分野や研究開発部門の研究成果をいかに公共政策の作成に生かし、社会の問題解決に結びつけるか、を主な使命としている。その背景には、二〇世紀初頭の「進歩の時代」における科学信仰があっただろう。科学に関する専門知識こそが公共の問題解決のカギであるとの期待が広く共有された時代である。それに、この時代は鉄道、鉄鋼、石油などの産業が興隆し、アニマル・スピリッツに溢あふれた企業家たちを輩出した。アンドリュー・カーネギーやジョン・D・ロックフェラーといった大富豪は、この時代の寵児でもあった。彼らは、巨万の富を使って自らの財団を設立し、科学と専門知識の普及に伝道師的役割を果たした。

シンクタンクはそうした進歩主義と科学と専門家、そして大富豪の時代に産声を上げたのである。

もう一つ、進歩主義と科学信仰に加えて「大きな政府」の登場もシンクタンクが活躍する舞台を提供することになった。第一次世界大戦が勃発すると、政策当局者は専門家を活用する必要に迫られた。国際法、地域研究、外国語、動員計画、海運、医療、公衆衛生、財政、金融……米国は「大きな政府」を必要とするようになった。シンクタンクは、「大きな政府」が科学的な精神に基づき、データと知識を重視し、そして効率的に運営できるように、政府に「考えることを手助けする」ことを期待されたからである。

ただ、「大きな政府」に対しては、むだ遣いがないか、特定の既得権益の利益誘導になっていないか、そもそも政府が国民の負託に応えているか、を国民と議会、そしてメディアが常に目を光らせ、監視しなければならない。米国では、米議会もジャーナリズムも、政府の「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割を果たすことを自らに課している。議会は、国民生活にとって重要な事案に対する政策や規制を点検するに当たって、シンクタンクを格好のパートナーとした。ジャーナリズムも政策をわかりやすい言葉で語ることに長たけたシンクタンクの研究者のコメントを求める。

米議会に関して言えば、九・一一テロ、イラク戦争、コロンビア号事件、BP原油漏出事故、ハリケーン・カトリーナなどに関してはいずれも公聴会を開き、報告書を作成した。九・一一テロの場合、二〇〇二年一一月、米議会とブッシュ大統領は、九・一一テロの全体像を明らかにし、「将来起こる攻撃から米国をいかに守るか」に関する十全な検証と説明を任務とする委員会をつくった。そこでは、ウッドロー・ウィルソン国際学術センター、外交政策研究所、国家政策センター、などのシンクタンクの研究員が背後で手伝った。また、米議会は二〇〇六年三月、イラク戦争に対する国民の批判の強まりを受けて、イラク・スタディー・グループをつくった。この調査には、米平和研究所(USIP)、戦略国際問題研究所(CSIS)、ライス大学ジェームズ・A・ベーカー三世公共政策研究院、大統領研究センターが加わった。

二〇一九年のペンシルヴァニア大学のランキングによると、現在米国には一八七一のシンクタンクがある。年度ごとの変動はあるが、世界各国のシンクタンク数は増加傾向にあり、米国に次いで、インド五〇九、中国五〇七、英国三二一、アルゼンチン二二七、ドイツ二一八、ロシア二一五、フランス二〇三、日本一二八、イタリア一一四となっている。

シンクタンクも時代をつくった

このように米国の場合、時代がシンクタンクをつくってきた。

しかし、同時に、シンクタンクも時代をつくってきたのである。

なかでもトップクラスのシンクタンクは、公共政策に関する研究のための専門スタッフを抱え、政府の政策に対する代案を探求し、研究成果を公表し、議論を呼び起こす政策起業家集団を目指している。シンクタンク研究の第一人者、ジェームズ・マクガン(ペンシルベニア大学教授)によると、彼らは「常に発酵し続ける議論のイースト菌」にほかならない。シンクタンクは、時代の要請に応えるアイデアを探求し、政策を起案してきた。そのいくつかは、時の政権によって採用され、社会実験に供されることになった。そこでのアイデアが次の時代を用意するのである。

どんなシンクタンクが世界を代表するシンクタンクなのか。

この本では、米国のシンクタンクを中心に取り上げるが、米国に限らず世界で活動する著名なシンクタンクは、表1に示されるようにシンクタンクとしての長い歴史を持っている上に、ほとんど例外なく人員(研究員)と予算の規模が大きい。

シンクタンクとは何か

そもそもシンクタンクとは何なのか。

一口にシンクタンクといっても多種多様、千差万別である。これまでのシンクタンクについての先行研究を紐解きつつ、少し、整理してみよう。

まず、シンクタンクの定義である。

ペンシルヴァニア大学のシンクタンクの定義(2018 Global Go To Think Tank Index Report)によれば、シンクタンクとは、「政策立案者と一般市民が公共政策についてのより良い意思決定を行うために、国内・国際問題の政策志向の調査・研究および助言を行うための機関であり、(個人や、政府の臨時委員会等とは異なり)常設の組織の形をとるもの」である。ただ、米国では、「アメリカの正式な政治過程の周辺で活動する民間・非営利の研究グループ」(ジェームズ・スミス)とか「公共政策に関する調査、分析、助言を行う、政府と大学から独立しかつ非営利で運営される組織」(ジェームズ・マクガン)というように「民間の独立かつ非営利の組織」に力点が置かれる傾向がある。

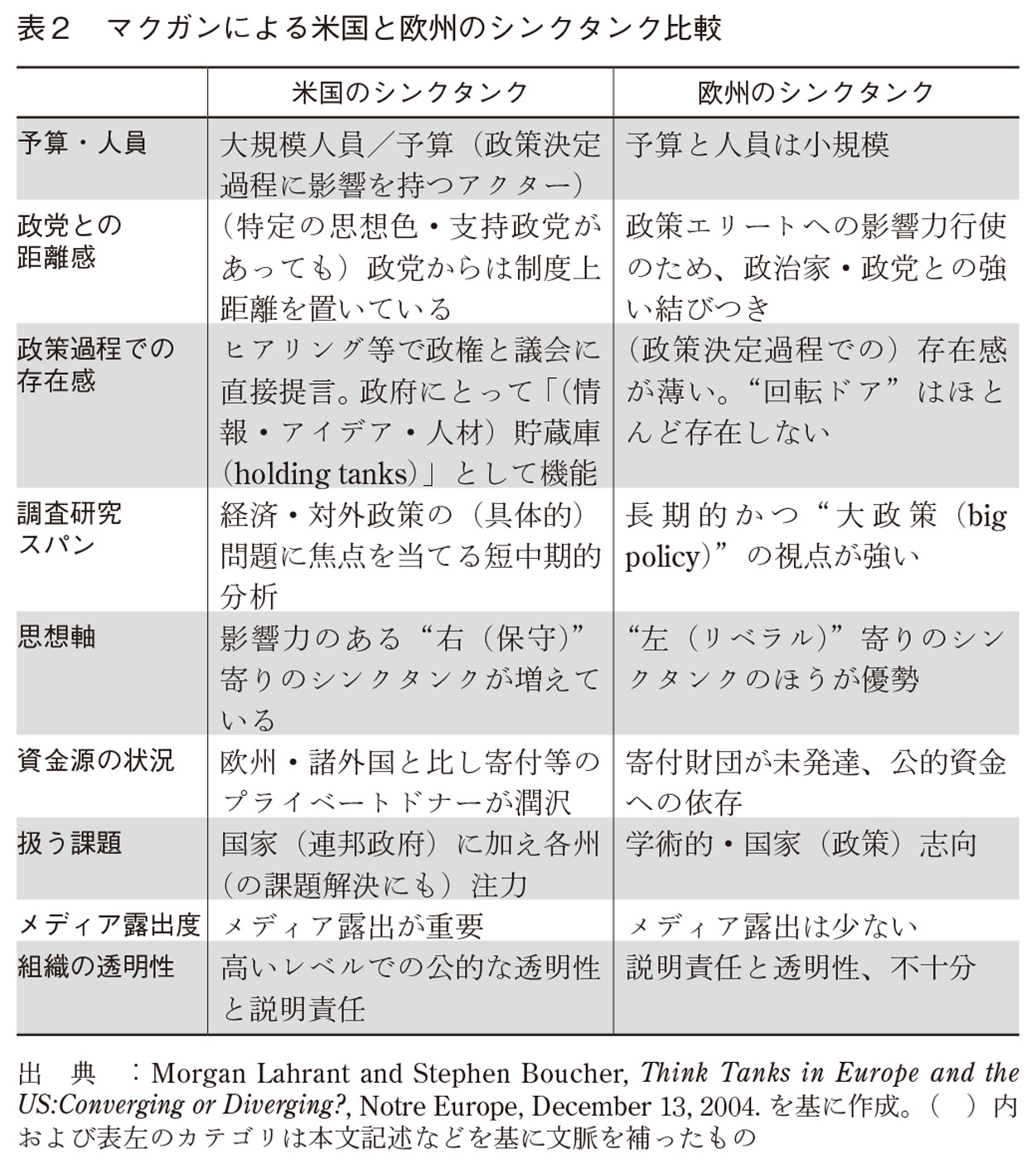

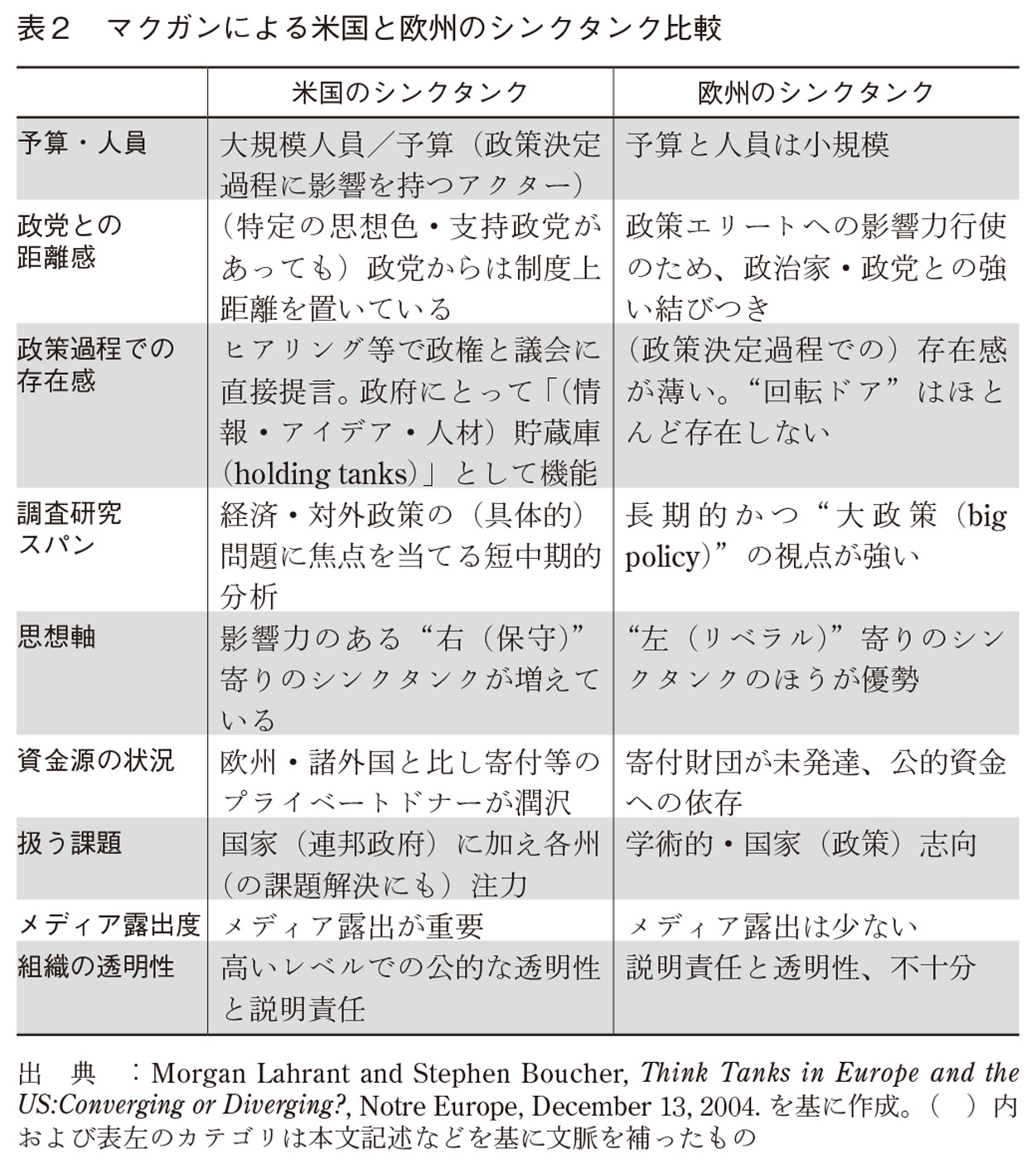

もちろん、シンクタンクは米国だけではなく世界中に存在する。例えば米国と欧州のシンクタンクは、実はかなりの程度、性格が異なる。マクガンは、両者のシンクタンクを比較し、以下のような違いを指摘している(表2)。

欧米のシンクタンクはこうした違いがあるものの、マクガンは次の三つの機能を共通して持っていると指摘する。

1 政策研究機関(大学と異なり、政策志向の調査・研究に特化する)

2 シンク・アンド・ドゥータンク(政策分析と政策提言を行う)

3 参画(エンゲージメント)(政策課題の解決のために多様なアクターを巻き込み、活動する)

ここにある「シンク・アンド・ドゥータンク(Think and Do Tank)」のドゥータンクという概念も別に定まった定義はないようだが、一般的には、政策アイデアの調査研究に加え、その政策実現に向けて直接、実務家集団を巻き込み、彼らと併走しつつ、法案なり規制なり予算なりの具体的目標達成を目指す行動型シンクタンクというほどのイメージである。

シンクタンクの中には、これらのすべての機能を持っているところもあれば、そのうちの一つか二つだけを扱っているところもある。ただ、どのシンクタンクにも共通しているのは、次のような活動を行っていることである。

1 長期的ないしは短期的な調査・研究を行う

2 本を出版し、また、具体的な行動志向のペーパー(コンテンツ・マテリアル)を出す

3 世論、政策当局者、そしてメディアに訴える

4 政府に継続的に人材を提供する

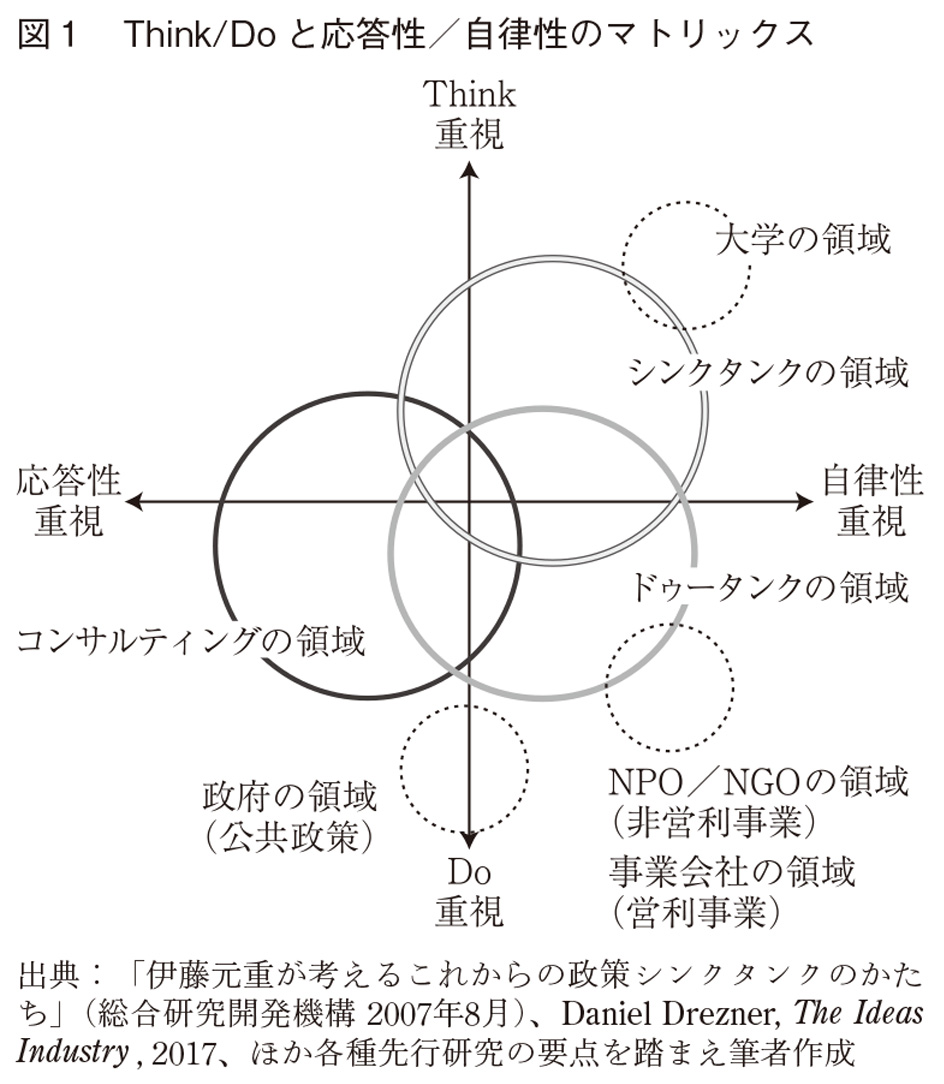

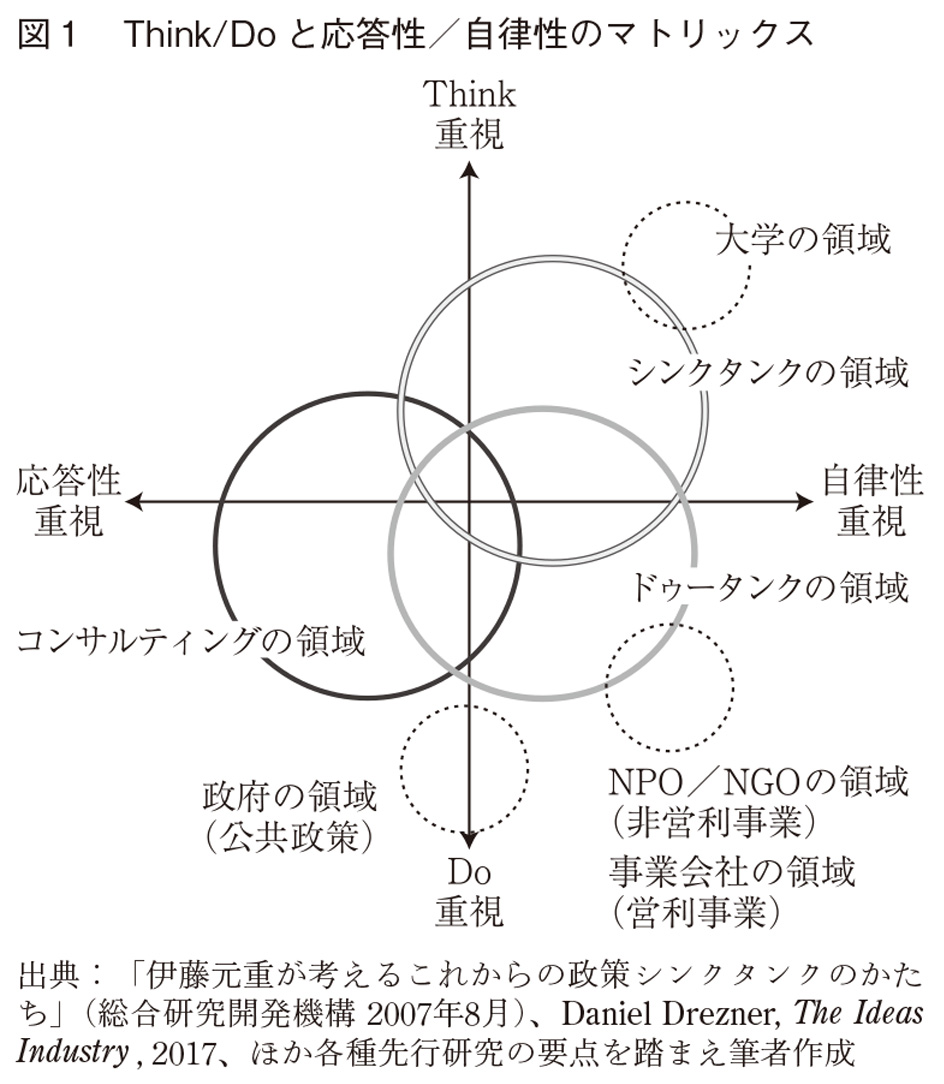

ThinkかDoか、自律性か応答性か

ちなみに日本では、大学や、コンサルティング・ファーム(コンサル)、金融機関、事業会社が(社内の調査・研究開発部門を外に出す形態を含めて)、「シンクタンク」の看板を掲げるところもある(第7章参照)。しかし、シンクタンクやドゥータンクの本来の機能は、「政府と大学から独立し」かつ「非営利で運営される公共政策研究を目的とする組織」である。もっとも、グローバル・コンサルの中には、公共政策への提言を世界的にインパクトのある形で行うところも増えている。一方で、NGO/NPOの中には、公共政策の現場で課題に取り組む中で新たなアイデアや発想をつかみ出すことで、政策に影響を与えている。その一部は、シンクタンク機能を持ち始めている。

シンクタンクといってもさまざまで、組織の看板だけでははかれない部分がある。そこで、

1 Thinkを重視するか、それともDoを重視するか。つまり、公共政策の検証と立案と提言のために中立で客観的な調査研究を重視するか、それとも政策や事業実現のための具体的行動(≒参画)を重視するか。

2 政策研究課題(アジェンダ)設定と調査研究内容を自分で決めるか、それとも発注元(クライアント)の求めで、その意向を汲くんで決めるか。つまり、課題設定の研究内容が自律性を持っているか、それとも応答性を帯びているか。

この二つの軸をそれぞれ縦軸と横軸にして「シンクタンク」と「シンクタンクではないもの(大学やコンサル)」の違いをマトリックスで整理してみよう(図1)。

シンクタンクは、ThinkもDoも行うが、はじめにDoありきというのではなく、Doに向かうため、それも公共政策のためのDoのためにThinkを担う役回りである。非営利で、しかも資金調達が多様で、政府や政党や企業からの独立性を保っているシンクタンクは、自らアジェンダを設定、追求し、高い自律性を維持できる。もっとも、政府とは政策立案や政策提案に関して対話と時に協同作業も必要であり、一定の応答性が求められる。したがって、シンクタンクは右に振れながら左も含み、上を中心としつつも下をもカバーする。

また先にも述べたように、シンクタンクの多くはドゥータンクでもある。ただ、よりドゥータンクを志向するシンクタンクの場合、当然、縦軸は下に振れるが、横軸の自律性はシンクタンクと同じ位置取りである。ドゥータンクの中には後に取り上げる唱導型(アドボカシー)シンクタンクもある。唱導型シンクタンクは課題設定において、支持政党を旗幟鮮明にし、イデオロギー色を前面に押し出し、草の根の支持層に直接働きかけ、政治プロセスのアクターとなることを自らに課している。そのため、支持する政党や候補者に対する応答性を帯びることにもなる。

コンサルはどうか。コンサルはシンクタンク同様、ThinkもDoも行うが、通常、コンサルのほうがよりDo志向が強い。ただ、コンサルとシンクタンクの大きな違いは、アジェンダ設定や調査研究の内容やオーディエンス(聴衆・読者)の選定について、「発注元(クライアント)の意向」への応答性にある。コンサルは、より応答性重視でありより結果重視である。そして、基本的に短期決戦型である。

学問体系の発展を理念とする大学はThinkと自律性を強く重視する長期戦型だ。マスメディアは、シンクタンクと共通部分もあるが、一般に日々のニュース・サイクルの中でThinkの時間的猶予が短い超短期戦型で、客観的報道のためDoが少ないことも特徴だ。

シンクタンクとは何か、を知るために、従来のシンクタンクのビジネス・モデルを理念形としつつ、Think/Do自律性/応答性を二つの軸として以上、整理してみた。ただし、現在、このようなこれまでのシンクタンクの機能や性格や色分けが変わりつつある(図1で言えば、「円の重なり」の部分が大きくなっている)。この点は特に第4章で詳述する。

非営利か営利か

もっとも、シンクタンクを別の類型で区分けすることもできる。

マクガンは、組織的類型に注目した場合、シンクタンクは「アカデミック」「コントラクト(政府・企業などからの委託研究の受託の意)」「アドボカシー」「政党所属」の四つのタイプに分類できるとする。

ここで、非営利か営利か、政党・政府付属型(party/government-affiliated)か否か、あるいは中立型か唱導型(アドボカシー)かという側面を見ることが重要である。それは、シンクタンクが、どこから、どれほど独立性を維持しているかを見る上で重要な指標でもあるからである。

シンクタンクが、特定の政府機関や政党や宗教団体や企業の組織的利益の虜とりこになっていないかどうか、つまり独立性をどれほど維持しているかという点は、その政策立案と提言が独立した立場から証拠本位で調査、検証、研究しているか否かという点と関わる。一般に、非営利型であり非政党・政府付属型であり中立型であるほうが、より独立性が高いと見なされている。

実際、米国の場合非営利のシンクタンクは、内国歳入法(税法)上で「501条C項3号団体(通称501〔C〕3団体)」と呼ばれ、税制優遇を受けることができる。同時に高い公共性が要求され、ロビーイングや選挙運動との関わりは厳しく制約される(ただし、後で述べる唱導型シンクタンクを中心に、実際にはさまざまな方法で政治的影響力を行使することがある)。

米国の代表的シンクタンクの場合、カーネギー国際平和財団、外交問題評議会、ブルッキングス研究所、ランド、戦略国際問題研究所(CSIS)、ピーターソン国際経済研究所(PIIE)はいずれも非営利型である。場合によっては、委託調査研究などで収入を得る場合があるにせよ、その基本的使命は営利を目指すものではない。

また非営利型でも、政府や特定の政党に付属し、そこで設定されたアジェンダを研究するシンクタンクもある。米国ではかつてランドがそうだったが、ランドはその後、独立性を強めている。

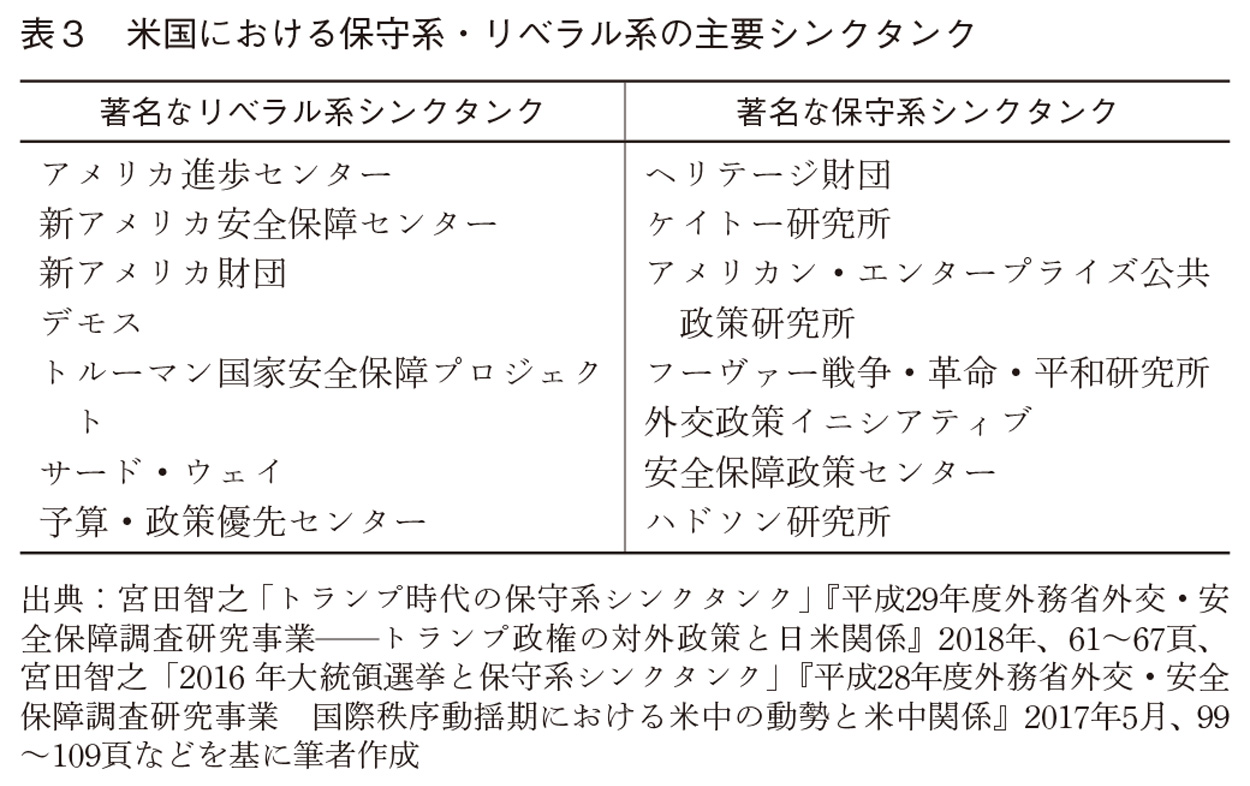

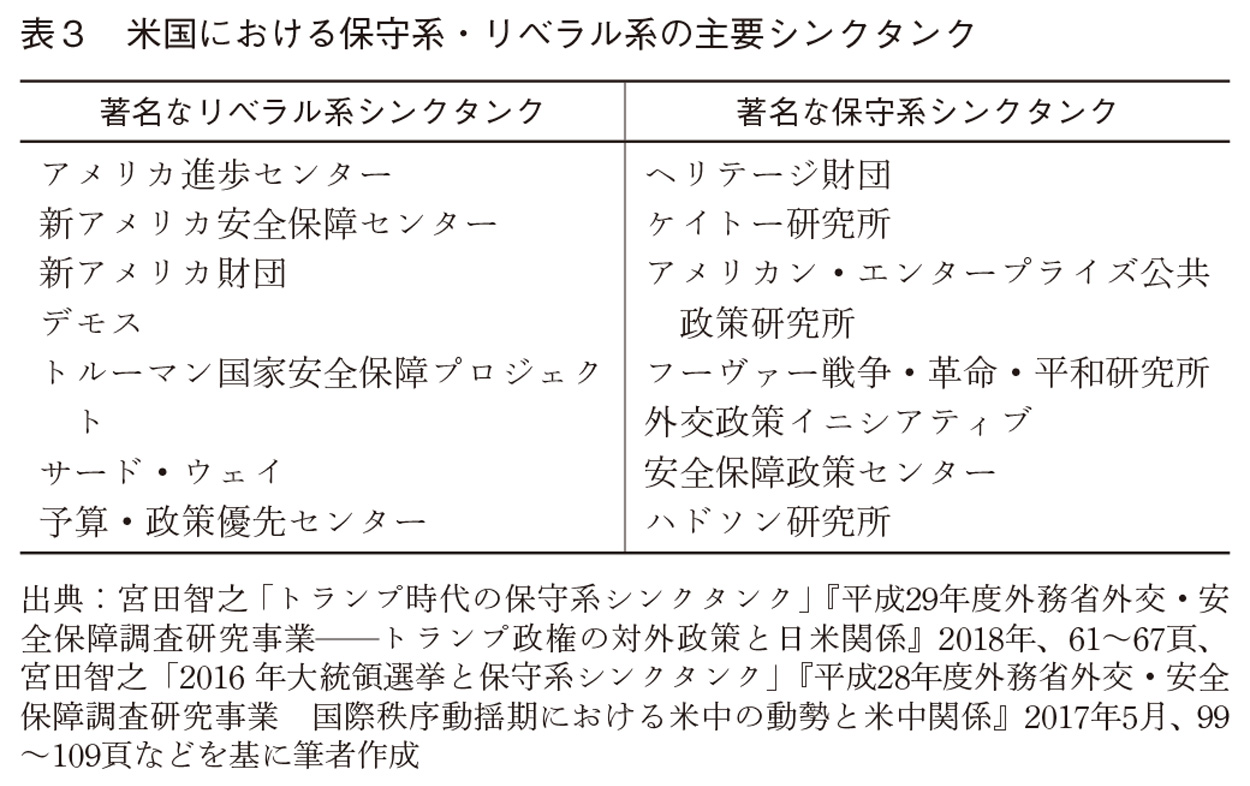

米国のシンクタンクは通常、リベラル系と保守系(あるいは民主党系と共和党系)というように色分けされることが多い。ただ、どれも政党に所属しているわけではなく、組織の独立性は高い(表3)。

これに対して、欧州では特定の政党に付属し、またそこと強い関係を持つシンクタンクが多い。ドイツでは保守党のキリスト教民主同盟(CDU)はコンラート・アデナウアー財団(KAS)、社会民主党(SPD)はフリードリヒ・エーベルト財団(FES)というシンクタンクとそれぞれ強く結びついている。欧州ではこうしたシンクタンクは珍しくなく、フリードリヒ・ナウマン財団(ドイツ‐自由民主党系)、フェビアン協会(英国‐労働党系)、ウィルフリート・マルテンス欧州研究センター(ベルギー‐欧州人民党系)、欧州進歩研究財団(ベルギー‐欧州社会党系)、社会分析研究財団(FAES:スペイン‐人民党系)などがある。

九〇年代の話だが、ドイツの社会民主党の国会議員とシンクタンクの話をした時、ドイツの政党シンクタンクの独立性に話が及んだ。彼は、ドイツの政党シンクタンクが親元の政党から完全に独立して活動することはありえないと認めた上で、「しかし、米国のシンクタンクはそんなに独立しているのか? 彼らは企業からたくさん資金を仰いでいる、その企業からどこまで独立しているのか」とムキになって反論したものである。

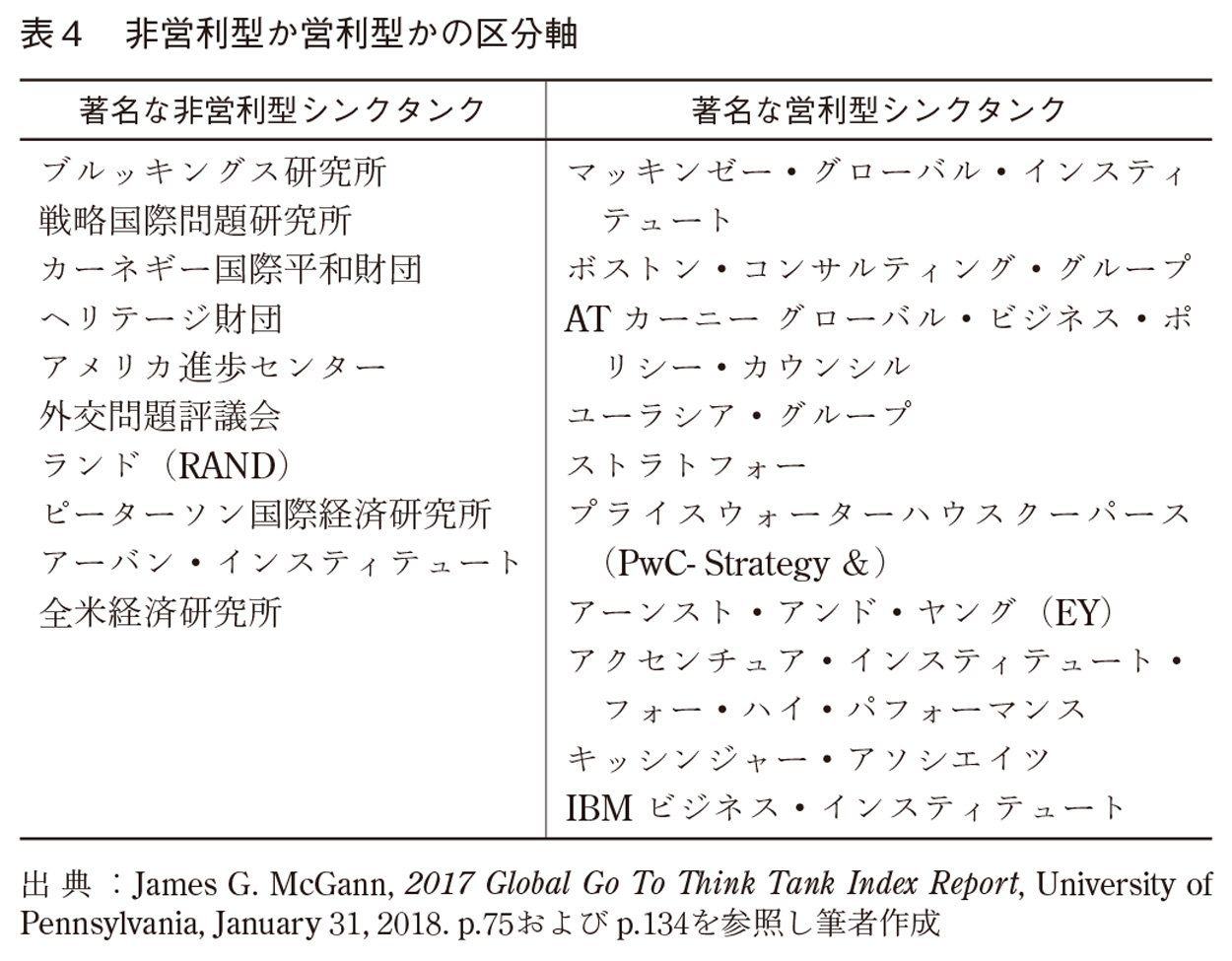

一方、事業会社、金融機関、コンサルタント企業が持つシンクタンクは営利型である。

これらの中には第4章で取り上げるマッキンゼー・グローバル・インスティテュート(MGI)などのようなきわめて質の高い成果物を一般に公表し、公益性を持つところも多いが、営利型であることに変わりはない。

中立型か唱導型か

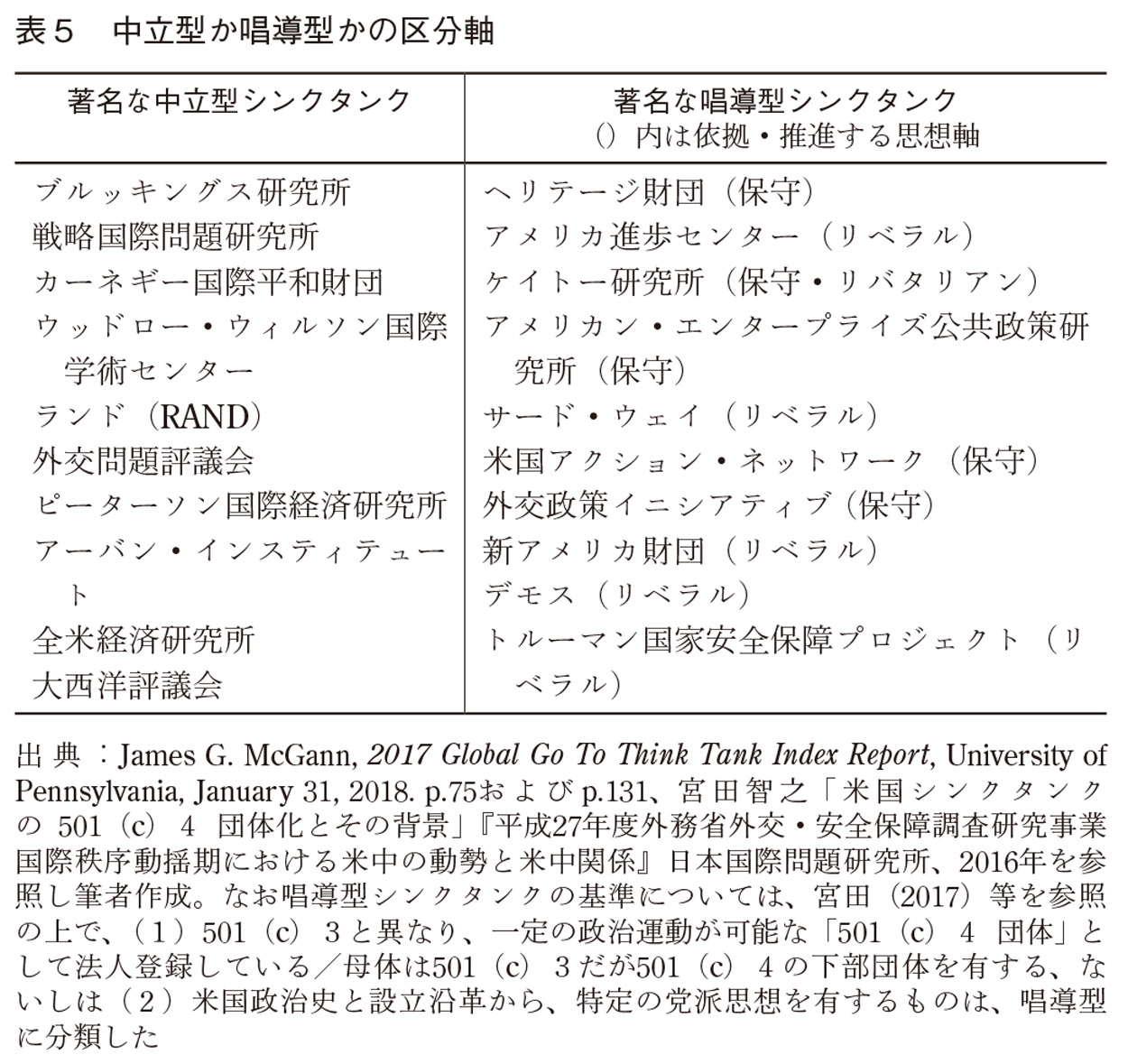

次に、中立型か唱導型か、という軸である。中立型は、特定政党や政府部局に依拠せず(そのため、特定の利害関係の虜とならず)、事実、データ、分析に基づく政策研究を基本とし、それを踏まえて政策立案をし、政策提言をすることを目標とする。成果物を一般向けの刊行物の形で出版するとともに、議会での証言やメディアでの報道によって世論に影響力を与えることを眼目としている。米国のシンクタンクは、一九六〇年代までは政治的には中立の立場を標ひょう榜ぼうする「中立型シンクタンク」が主流だった。ブルッキングス研究所がその代表例である。

これに対して、唱導型は、特定の政治理念やイデオロギーを立場として政策立案を行い、それを実現するため政治プロセスに自ら深く参画し、運動することを使命とする。政策提言にとどまらず、実際に政策実現に向けて政策当局者に働きかけていく「行動志向」と「結果重視」を目指す点では、ドゥータンクと同じだが、唱導型の場合、一定のイデオロギーや政治的立場を踏まえ、しかもその政策実現のため、政治過程により深く関わっていくことも辞さない。こうした唱導型シンクタンクが出現したのは一九七〇年代からで、フーヴァー戦争・革命・平和研究所、アメリカン・エンタープライズ公共政策研究所、ヘリテージ財団、ケイトー研究所などがそうした類型に属する。彼らは、それぞれの特徴を持ちつつも、「小さな政府」「自由市場」「強固な国防」「伝統的価値」といった理念を一様に掲げた。

なかでもヘリテージ財団が、もっとも意識的にこうした唱導型を追求したシンクタンクとされている。一九八六年のタイム誌は、ヘリテージ財団を「唱導型シンクタンクの新種のうちもっとも尖った存在」と形容し、第二次世界大戦後と冷戦の始まりの時期に訪れたシンクタンクブーム第二波に次ぐ、第三の波の代表として紹介した。

一般的に、米国を拠点に活動するシンクタンクで「非営利型」と「営利型」、「中立型」と「唱導型」と見なされているシンクタンクの代表例は表4、表5の通りである。

唱導型でも、米国の国内法令上、非営利型の組織であれば税制面で優遇を受けることができるので、「唱導」を目的としたシンクタンクも、建前では「非政治的」な体裁を装う。

一方、中立型のシンクタンクも影響力を行使するために、各種メディア、政治家・当局者へのアウトリーチには積極的である。すなわち、中立型、唱導型を問わずに、米国のシンクタンクは「(政策)研究ができる広告代理店」(佐藤智晶東京大学特任准教授)と呼ばれるほどアイデアの広報、宣伝、販売に力を入れている。

ただ、「唱導」という場合、シンクタンクの研究者が個人としての見解を自由に外部に表明することができるか、それともシンクタンクの組織・機関の決定の枠組みの下での外部への発表となるかはそれぞれのシンクタンクの方針による。

個人か組織か

これまで見てきたように、ワシントンのシンクタンクは通常、非営利型と営利型、保守系とリベラル系、中立型と唱導型といった色分けをされるが、個人の集合体としてのシンクタンクかそれとも組織・機関決定のシンクタンクかという区分もある。

個人の集合体のシンクタンクは、個々の研究員が個人の意見をその個人の責任の下で公に発表することができる。戦略国際問題研究所(CSIS)などはそうした個人の集合体のシンクタンクである。

一方、アメリカ進歩センター(CAP)は、組織・機関決定のシンクタンクである。こうしたシンクタンクは、見解を表に出す時は組織の統一見解として発表する。例えば、CAPの場合、TPP(環太平洋経済連携協定)をめぐって組織内の見解が統一できず、結局、何らの研究成果も政策提言も行うことができなかった。二〇一六年の大統領選挙では、CAPはヒラリー・クリントン候補のための政策提言を準備した。しかし、CAPの若手のスタッフの中にはバーニー・サンダース支持も多かった。「自分はTPPに賛成だったが、CAPの中には反対意見のほうが強かった。民主党そのものもこの問題では労組系は反対、安全保障系は大方賛成と完全に割れて、統一見解が出せなかった。こうなると、組織の統一見解は出せない」と幹部の一人は明かしている。

こうした組織の統一見解を重視するシンクタンクはデモス(DEMOS)のような左派系だろうが、国益センター(Center For The National Interest)のような右派系だろうが、「組織の好み」と異なる見解を公表した研究員を解雇するというケースもある。

大学、メディア、コンサルとの違い

もちろん、政策コミュニティーを構成する主体はシンクタンクにとどまらない。個人、大学、マスメディア、NGO(非政府組織)、コンサルティング会社のいずれも、アイデアを社会と世界に発信し、対話し、フィードバックを得て、その経験をさらに普遍化することができる。グローバル化とデジタル化は、個の力を引き出す(エンパワーメント)上で革命的な作用を果たしている。

しかし、シンクタンクは、アイデア産業としてその作業をもっとも継続的、効果的かつ組織的に行う機構にほかならない。個人にはない組織力を持ち、大学のように個々の専門分野で区切られた象牙の塔の慣習に縛られず、メディアのような日々のニュース・サイクルに囚われず、腰を落ち着けて政策を研究することができる。コンサルティング会社が営利性や顧客への応答性の観点から二の足を踏むであろう政治と企業社会のガバナンス問題を鋭利に分析し、批判することができる。そして、危機の時、シンクタンクは境界横断的に専門家を結集し、調査・検証活動を機動的に行うことができる。

「議論の場を主宰する力」

このようにシンクタンクは、政治的、歴史的条件の下で、各国ごとにニーズや類型が異なり、独立性や政治との適度の距離をめぐり営利か非営利か、中立型か唱導型かの違いがある。さらにはグローバル化とデジタル化の中で、より専門分野に特化したシンクタンクや、さらには既存のビジネス・モデルとは異質のプラットフォーム型のシンクタンクが登場するなど、シンクタンクは大きな進化過程に突入している。

その中で、トップクラスのシンクタンクはどのようにして影響力を築いているのか。いかにして、そのシンクタンク・パワーを生み出したのか。

それを因数分解すれば、おそらく次のような要件と条件を取り出すことができるだろう。

1 新しい公共政策のアイデアを打ち出すことができるか。

2 公共政策研究と政策立案を専門とし、それを政治プロセスとメディアを通じて実現する起業家的精神を持つ政策起業家を擁しているか。

3 研究者と政策当局者の双方を招き、ホンネで意見交換し、研究者に当事者意識を持ち公共政策の研究・立案をするため、政府当局者を含む「議論の場を主宰する力」(convening power)を提供できるか。

4 公共政策研究と政策立案の成果物を手ごたえのある形で世に問うことができるか。そのための看板となる刊行物を持っているか。そのための各種イベントを開催し、メディアに働きかけることができるか。

5 非営利型、中立型に基づきながら、財政基盤と利害関心の関係者と知的領域のそれぞれの多様性を維持、発展させ、現状維持を超えた革新的な政策起業の試みに挑戦できるか。

ここでは、研究者と政策当局者の双方を招き「議論の場を主宰する力」の重要性を特筆しておきたい。

多種多様な利害関心層(multiple stakeholder)を境界横断的に招き、多様な視点から問題のありかに光を当てるための場を設定することは、シンクタンクの大切な機能である。ただ、このような会議を主宰できるかどうかは、政権側が自分たちの政策提言や助言に聞く耳を持つか否か、さらに言えば、政権への確かなアクセスを持っているかどうか、による。

シンクタンクの多くは研究グループをつくるに当たって、「タスク・フォース」とか「スタディー・グループ」と呼ばれる有識者会合を開催する。

この「タスク・フォース」の生みの親は、外交問題評議会(CFR)だと言われる。閣僚経験者と上院、下院議員を加え、それもできれば超党派で構成するのが理想型である。閣僚経験者や議員が議論に参画し、さらにはそこで打ち出された政策提言を支持することは、その報告書に重みを与える。

一方、「スタディー・グループ」の生みの親は英国の王立国際問題研究所(チャタム・ハウス)だと言われる。ここでは、政策研究に当たって大学の研究者とともに政府職員をも招いて非公式に議論する形が早い段階から定着した。そうした会議の中で誰が何を話したということは口外してはならないとする〝チャタム・ハウス・ルール〟が生まれたのは一九二七年である。

看板刊行物の重要性──『フォーリン・アフェアーズ』

シンクタンクの第一の使命は、一般市民に対して政策研究と政策提言を知らせ、その知的響板を形づくる(inform)ことである。

例えば外交問題評議会は、ウェブページで自らの使命は「世界と米国と他国が直面する外交政策の選択を、米国の市民がよりよく理解する一助となることである」と述べている。

シンクタンクは議会、メディアとともに、公共の事柄に関心を持ち、公の場で政策議論を活発にし、公の事柄に関心のある「当事者意識を持つ市民」(informed citizen)の知的武装に資する民主主義の大切な機能でもある。

多くのシンクタンクが、そのために報告書を発表し、議会の公聴会で証言し、研究員の著作を刊行し、定期刊行物を発刊している。

シンクタンクの出版物のロングセラーは多くの場合、大学において長年、参考書として用いられてきたものが多い。

かなり古いデータだがジェームズ・スミスは一九九一年の『アメリカのシンクタンク』(原題:The Idea Brokers)の中でブルッキングス研究所の場合、年間二〇万部の出版物のうち四〇~五〇%は大学向けであると述べている。

政策当局者が本を読むことはまずない。政策当局者がモノを読むのに費やす時間は、一日平均三〇分程度である。本や雑誌を読むことはまれである。したがって、どのシンクタンクも、政策当事者がごく短時間にさっと目を通すことのできるブリーフィング・ペーパーやエグゼキュティブ・サマリーをタイムリーに、それもデジタルに届ける情報発信を行う傾向にある。

にもかかわらず、本や本格的論文を刊行することは依然として重要である。それは、その政策専門家の立ち位置と目的の真剣さを示すことでもあるからである。

それらのうち、外交問題評議会(CFR)が定期的(以前は季刊。現在は、隔月)に刊行している『フォーリン・アフェアーズ』誌は、その影響力において群を抜いた存在である。

シンクタンクの影響力は一概に数値化できないが、フラグシップの刊行物を持っているかどうか、が一つのカギとなる。

その代表例が外交問題評議会の発刊する外交専門誌『フォーリン・アフェアーズ』誌である。一九二二年創刊。淡い灰色の表紙を特徴とし、「グレート・グレー・レディ(灰色の貴婦人)」と呼ばれてきた。

独立系の調査会社アードス・アンド・モーガン(Erdos & Morgan)が二年に一度行っている「米国のオピニオン・リーダーたちにとってもっとも影響力のあるメディア」ランキングでは、同誌はニューヨーク・タイムズ紙やワシントン・ポスト紙と並び常に上位に位置している。『フォーリン・アフェアーズ』は、外交問題評議会の「顔」だが、編集権は独立しており、外交問題評議会は同誌の編集には直接タッチしない。この独立性が同誌の強みであるとともに、最良質のジャーナリズムとして敬意を集める背景ともなっている。

編集方針は、「新しいアイデア」「面白い発想、斬新なもの」を重視している。これは、第二代編集長であるハミルトン・フィッシュ・アームストロングの哲学であるという。

アームストロングについで長く編集長を務めたのが第五代編集長のジェームズ・ホーグである。一九九二年から二〇一〇年の一八年間、冷戦後、バルカンの「民族浄化」、アジア経済危機、九・一一テロ、アフガニスタン戦争とイラク戦争、中国台頭、リーマン・ショックなど激動の時代に当たった。ホーグもアームストロング同様、ジャーナリズム出身。シカゴ・サンタイムズ紙のワシントン特派員を長年務めた後、同紙の発行人兼エディター。ヒューマン・ライツ・ウォッチ会長などを経て、編集長に抜擢された。ホーグは、それまで季刊だった同誌を隔月刊行に切り替えた。そして売り上げを一六万部へと倍増させた。

一世紀に近い同誌に載った記事の中には、その時代の外交・安全保障の課題を的確につかみ出し、鋭利な分析と新鮮な視点でその本質を抉えぐり出し、新たな概念とアイデアとイニシアティブを提示し、世界の人々のモノの見方に大きな影響を及ぼした論考がある。

戦後に限っても、ジョージ・ケナン「ソビエト対外行動の源泉(The Sources of Soviet Conduct)」(一九四七年)、リチャード・ニクソン「ベトナム以降のアジア(Asia After Vietnam)(一九六七年)、サミュエル・ハンチントン「文明の衝突?(The Clash of Civilizations?)」(一九九三年)、ファリード・ザカリア「非自由主義的民主主義の台頭(The Rise of Illiberal Democracy」(一九九七年)などがある。

「提案なくして敬意なし」

ワシントンの有力シンクタンクは、それぞれの影響力を増すように日々、努力している。

私が一九八〇年代に所属した国際経済研究所(Institute for International Economics:IIE。現PIIE)では、研究員やスタッフの内輪の会合で一番、熱を帯びたテーマは「うちのシンクタンクの影響力はいまどうなのか」を語り合う時だった。

IIEでは、フレッド・バーグステン所長を囲む研究スタッフの定例の昼食の際、バーグステンはじめ研究員の誰が、議会のどの委員会の公聴会で証言を求められたか、メディアにどの研究成果が取り上げられたか、どの研究員のコメントが載ったか、を時に表にして広報作戦を練ったものである。当時のIIEは設立後まだ数年しか経っていなかったが、定期刊行物(International Economic Insights)を出版していた。看板刊行物あってこそシンクタンクだと誰もが燃えていた。

シンクタンクというのはそういうものなのか、とハッと気づかされたこともあった。

G7の通貨当局者へのインタビューを踏まえて書いた通貨外交に関する私の本の内輪のレビューの際、同僚の一人は「この本によって読者は政権の奥の院のプレイヤーと共通の足場に立つ(put the readers on a common footing)ことができる」とコメントした。政策研究をする場合、政策当局者の視点と当事者意識を共有することが大切である。その上で、現在の政策を批判的に精査し、代案を追求することが求められる。シンクタンクの研究成果は、民間の政策起業家が明日にでも政治任命者として政策を立案し、実施する立場になった場合、必要な専門的知識と実務能力と政策決定過程への洞察を伴うことが期待されるということである。

シンクタンクの政策研究は優れて実践的なのである。政策当局者との不断の対話と政治指導層へのブリーフィング、そしてその前提となる当局者へのアクセスはこのような実践的な政策研究にあっては不可欠といえる。

IIE時代にもう一つ気づかされたことがある。OECD(経済協力開発機構)の事務総長アドバイザーを務めた後IIEの上席客員研究員(シニア・フェロー)となったスティーブン・マリスが語った「提案なくして敬意なし」という言葉である。批判するのはたやすい。しかし、提案するのは難しい。提案は内容がオリジナルでなければ提案として認められないし、それが斬新であればあるほどリスクを負う。だから、提案する人には敬意を払わなければならない。そんな意味でマリスはその言葉を使っていた(マリスは「フランスではそう言う」と私に語ったがその後、調べてみても、そのものずばりの言い回しは見当たらなかった。しかし、「何も提案せず批判だけするのは物書き失格」といった趣旨のエミール・ド・ジラルダンの言葉を見つけた。ジラルダンは、一九世紀のフランスの政治家だが、「新聞王」として知られる。むしろジャーナリズムへの忠告としての言葉だったのかもしれない)。

シンクタンクは、新しい政策アイデアを提案できるかどうかがカギである。提案なくして敬意なし、なのである。

いまではペンシルベニア大学が毎年、世界のシンクタンク・ランキングと影響力ランキングを発表している。このランキングは正式には「シンクタンクと市民社会プログラム(TTCSP)」というプロジェクトの一環である。TTCSPは、先に述べたジェームズ・マクガンをトップに据え、「シンクタンクのシンクタンク(think tank’s think tank)」とも呼ばれる。

マクガンによれば、この評価システム構築の試みは一九九〇年代半ば、ビル・アンド・メリンダ・ゲーツ財団がシンクタンクに寄付するに当たって、応募する多くのシンクタンクをどういう基準で評価すべきなのか、その客観的な評価基準の項目を二〇から二五に絞ってほしい、とマクガンに要請してきたことを受けて、ペンシルベニア大学の調査報告が始まったのだという。ランキングに関しては、その評価と手法をめぐっては賛否両論あるものの、世界各国のシンクタンクにとって無視できない存在となりつつある。

エコ・システム(生態系)

ワシントンの有力シンクタンクの場合、その活動を支える分厚いエコ・システム(生態系)が存在する。シンクタンクのエコ・システムというより政策コミュニティーのエコ・システムといったほうがより正確である。大学やNGO、それから個人も含む政策研究者を支援するインフラのことである。

なかでも、政治任命と〝回転ドア〟、議会との協同作業、資金調達(ファンド・レイジング)、政策研究の人材育成システム、の四つが際立った特徴である。

これらの点が、マクガンが述べた米国と欧州のシンクタンクの違いにほかならない。

政治任命と〝回転ドア〟

ワシントンのシンクタンクの最大の強みは、政権交代によって新政権に政治任命で参画する人材が三〇〇〇人から四〇〇〇人のレベルで必要となり、政策のプロの需要が四年に一度、めぐってくることである。その需要に応えるのがワシントンのシンクタンクの重要な仕事となる。政治任命を目指して、有為の人材がシンクタンクを目指す。彼らにとって、ワシントンのシンクタンクは政府に入る上でもっとも効果的な入り口なのである。シンクタンクの花形研究員は、政治任命者の予備軍にほかならない。また政権が交代し、政府を去ることになる政治任命者にとっても、シンクタンクは魅力的な働き口である。政権への入り口のドアと政権からの出口のドア、政権とシンクタンクの間にはそのように開閉するドアが存在する。こうした現象は、〝回転ドア〟と呼ばれる。

一九三〇年代のフランクリン・ルーズベルト政権のニューディールは、政府と専門家の協同関係を定着させることになった。この期間、連邦政府の活動領域が拡大し、各行政分野において専門知識が強く求められるようになった。そして、その後の第二次世界大戦の勃発や冷戦の到来はこの傾向を一段と強めた。それと同時に、シンクタンクの役割が注目されることになった。第2章で述べるが、マーシャル・プランの策定に当たっては、ブルッキングス研究所や外交問題評議会などいくつかのシンクタンクの研究が参考とされた。

それでも、一九五〇年代までは高級官僚に任命された専門家のほとんどは大学の研究者だった。しかし、ケネディ政権において、ブルッキングス研究所やランドなどの数多くのシンクタンク研究員が引き抜かれると、以後、シンクタンクは高級官僚の主な供給源の一つという役割を持つことになった。

さらに、議会においてシンクタンクがより本格的に活用されるようになったのは、一九七〇年代以降のことである。この時期、米議会の予算の調査・研究機能を強化するため、議会予算局が設立されたが、それはブルッキングス研究所の政策提案が決定的な影響を及ぼした。議会とシンクタンクの関係が深まったことを象徴する出来事だった。

〝回転ドア〟は、政府が官僚以外の民間の外部専門家を活用する行政官任命制度という制度的条件を備えていることを意味している。つまり、政府が外部に開放されているのである。こうした制度を使って、政府とシンクタンクの間を行き来する中で、公共施政(パブリック・アドミニストレーション)のプロとして育つ人も多い。

外交問題評議会の理事長であるリチャード・ハースは、米国のシンクタンクの強さは、〝回転ドア〟にあると言う。〝回転ドア〟による「循環的なキャリアトラック」の存在により、政府内部の人間は、的確な情報、政策的に可能なアイデア、実務的想像力に満ちた言辞、などが必要な時、誰に助言を求めればよいか知ることができるし、民間の人材が政府に入り、政策決定に深く関与することで、それまでの研究成果を社会実装する機会を持つことができる。

斬新なシンクタンク論を展開した『思想的リーダーが世論を動かす』(原題:The Ideas Industry)の著者であるダニエル・ドレズナーも〝回転ドア〟の「循環的なキャリアトラック」で育った一人である。ドレズナーは、シカゴ大学で教鞭を取り、財務省に勤務し、ランドのリサーチ・コンサルタントをし、ブルッキングス研究所の特任フェローを務めるなど、アカデミズム、官僚、シンクタンクで経験を積んだ政策起業家の一人でもある。

ドレズナーはシンクタンクで働いてみて、「シンクタンクというのは、大学の学部と法律事務所のハイブリッドのような」感じを抱いたというが、シンクタンクの役割と効用を次のように表している。「危機に備えるため、日ごろ、対案を用意しておくことを心がけている。いざという時、政府は何かいい考えはないか、何かアイデアはないか、と必死に求めてくるからだ」。

たしかに〝回転ドア〟のエコ・システムはシンクタンクの研究者に対して、大学よりも現実主義的な、そして実務的な研究を促すことで実践に使える政策アイデアを創出する。そうした研究で揉まれてこそシンクタンク研究者を政策起業家として鍛えることにもなるだろう。

しかし、〝回転ドア〟に潜む問題点もある。

シンクタンクの研究者が、政策決定過程における隘あい路ろと抵抗を意識し、忖度しすぎて、真の代案を追求するのを阻むことにもなりかねない。

それに、ここで働く研究員の多くが政治任命者として政権に入ることを期していることから、官僚機構のニーズに寄り添おうとする傾向が生まれる。

ジェシカ・マシューズがカーネギー国際平和財団理事長をしているころ、彼女は「カーネギー国際平和財団を政治任命で政府に入る前の腰掛の場所にはしないことを自らに言い聞かせてきた」と私に語った。

「腰掛にすると、革新的なアイデアや政府が嫌がるようなアイデアはなかなか出てこない。その好例がブッシュのイラク戦争だったと思う。共和党も民主党も戦争支持となった。それもあって、ワシントンのシンクタンクのほとんどが戦争支持の立場を取った。イラク戦争に正面から反対したシンクタンクは我々だけだった」

もっとも、トランプ政権が誕生して以来、ワシントン・シンクタンクの〝回転ドア〟が円滑に回転しなくなった。トランプ政権は、ワシントンのシンクタンクを〝支配階層〟側と見なし、ヘリテージ財団など一部の例外を別とすれば、シンクタンクの研究員を政権幹部として積極的に引き抜くことを拒んだ。このため、シンクタンクが日々、研究開発している新たな政策アイデアが政権幹部に届かなくなったと言われている。

それとともに、トランプ・ポピュリズムの中で、米国の政府のガバナンスと国家の統治が一段と難しくなっており、政府の役割と機能そのものに疑問が投げかけられ、それとの関係でシンクタンクの使命と役割も再定義を迫られている。

ジョン・ハムレは、こういう状況の下でのシンクタンクの課題について次のように語っている。

「Think Tank(シンクタンク)のうちTankのところがこれまで以上に重要になっていくのではないかと思う。政府──西側の民主主義国の政府──が弱くなってきているからだ。それが今後とも進めば、優秀な人材が政府に行きたがらなくなる。新しいアイデアも生まれなくなる。だから、シンクタンクは政策人材の貯蔵庫(タンク)としての機能をしっかり維持することが大切だ。今後はむしろ人材供給基地としてのシンクタンクへの需要はさらに強まるのではないか」

議会との協同作業

ワシントンのシンクタンクの〝回転ドア〟は行政府だけとの間にあるのではない。立法府、つまり連邦議会との間にも〝回転ドア〟がついている。

米国では、行政府にとどまらず、立法府も外部に開放的である。米国の連邦議員は、党指導部の意向に左右されずに法案を自由に作成できる。その際、シンクタンクの研究員たちの助言を求めることが多い。法案作成のため、議会は常に、外部の専門家を必要とせざるをえないし、政策志向の議員スタッフはそうした外部の専門家との連携を怠らない。

多くのワシントンのシンクタンクは、米議会との間でさまざまなコンタクトや勉強会や朝食会を持っている。

米議会との関係の深いシンクタンクの一つがCSISだが、その淵源は一九六〇年代末にさかのぼる。一九六八年、デイビッド・アブシャイア所長は、毎月一回、ワシントンD.C.のユニバーシティー・クラブで、議会スタッフセミナーを始めた。議会から話を聞きたいという要請が数多く寄せられるようになったためスタッフとの意見交換を定例化したのだ。そして、それを基盤に超党派の議員の助言委員会をつくった。ウィリアム・ブロック(共和、テネシー州)、ヒューバート・ハンフリー(民主、ミネソタ州)、リチャード・ボーリング(民主、モンタナ州)、アル・ウルマン(民主、オレゴン州)などである。さらに、それを踏まえて超党派有力議員を軸に有識者との政策討論の場であるウィリアムズバーグ会議を立ち上げた。これはリーダーズ・ダイジェストのデウィット・ウォレスからの寄付を基に発足した(一九九一年に終了)。

シンクタンクと議会の協力は、大事件や大事故などが起こった場合、議会が行う事実究明の調査活動に当たって、シンクタンクが大きな役割を果たすことにも表れている。

米議会の調査・検証・監視機能、通常、「番犬」機能と呼ばれる機能の多くはシンクタンクの機能とかぶさる。米議会の重要な役割として、政策を実施する行政への評価と監督を行う行政監視(oversight)がある。この役割を果たすため議会は常任の委員会を持つほか、政治上の重大事件などが生じた場合には調査特別委員会を設置する(戦前のパールハーバー攻撃後の公聴会と調査委員会、戦後のウォーターゲート調査特別委員会、近年ではハリケーン・カトリーナへの準備および対応に関する調査特別委員会など)。米国議会は多数の委員会を有しており、外部の専門家を招き証言を行う公聴会も常時、開いている。その場合、そこで招かれる外部専門家にはシンクタンク研究者が多い。

しかし、米国の政治を覆うポピュリズムの噴出にさらされ、機能不全状態に陥っている政府と議会と政党の状況は、ワシントンのシンクタンクに深刻な課題を投げかけている。

ジョン・ハムレCSIS所長は言う。

「シンクタンクはバイオリンの弦のようなものだ。音色を出すため常に弦をバイブレートさせている。しかし、バイオリンの後ろの響板(サウンドボード)がなければ音は出ない。シンクタンクにとっての響板は、議会であり政府の機関だ、政府がシンクタンクの政策提言や助言を取り上げてこそ、シンクタンクが出す音も大きくなる。ところが、肝心の響板が壊れつつある。議会も政府も機能しなくなっている」

資金調達(ファンド・レイジング)

シンクタンクのエコ・システムの要は、財政インフラである。

シンクタンクは財政的に安定してこそ持続力のある影響力を構築することもできるし、シンクタンクにとって不可欠な独立した立場を維持することができる。資金調達基盤の独立性は、シンクタンクの独立性を保証する。それはシンクタンク・パワーの土台である。一般には、基金(エンダウメント)を持っているシンクタンクのほうが、日々、資金集めに走り回るシンクタンクより長期的な計画を立てやすいし、優秀な人材を集めやすい。例えば、カーネギー国際平和財団は、基金が総収入の五〇%以上に達することもあり、安定的な財政基盤を保っている。

ワシントンのシンクタンク経営者のもっとも大きな仕事の一つが資金調達(ファンド・レイジング)である。それを好き好んでやっているトップに出会ったことはないが、誰もがそれを最大の責任と割り切って行っている。政府の委託研究を受けたから独立性が損なわれるということでは必ずしもないが、独立系であればどこも政府の助成の割合をできるだけ少なくしたいと考えている。

CSISの初代会長のアーレイ・バーク海軍大将は、政府からのカネは一切もらわないという主義を掲げていた。だから、政府の委託研究は行わない。一九六〇年代、CSISは政府からの委託研究はゼロだった。しかし、彼は企業からの寄付金集めも嫌いだった。

そのころの話だが、ある献金者がバークに「大将、海軍軍人の靴紐の結び方はいくつもあるんですってね。一体、どう結ぶのか、ちょっとここでやってみてくれませんか」と言った。

バークはその場で、いく通りもの結び方を披露した。

これが資金調達に効き目があったことは間違いないが、バークがますますそれを疎ましく思ったことも間違いない。

二〇一五年のデータによると、CSISの資金調達の内訳は、企業三四%、政府二七%、財団二三%、個人一〇%、基金三%でありかなりバランスの取れた構成となっている。CSISは、企業、財団、個人からの資金調達により多く頼らざるをえない。その額は、一日あたり一六万五〇〇〇ドル。ジョン・ハムレは毎日その額の資金調達に走り回っている勘定だ。CSISではプログラム・ディレクターは誰もが資金調達することを期待され、要請される。

ジョン・ハムレは、この点についてこんな風に語っている。

「自分はすべてのプログラム・ディレクターと膝を突き合わせて、このプログラムはどれくらいコストがかかり、そのために雇うリサーチ・アシスタントが誰で、いつまでに、どんな成果物を出すかといった話をする。ただ、それらはすべて資金調達のメドが立った上での話だ、そのことはプログラム・ディレクターも十分、わかっている。よくできるプログラム・ディレクターは資金調達もよくできる。資金調達は、寄付する側にとっては新しいアイデアとこれはという面白い人を探すための投資なのだ。そうした知的投資に応えることのできる物語をつくり、語れるディレクターであってこそ、知的活動も資金調達も勢いがつく」

グローバル化が進むにつれ、グローバル・シンクタンクの場合、グローバル企業に対するコンサルタント的な仕事と抱き合わせに寄付を確保する傾向も生まれている。

ドレズナーによれば、外交問題評議会(CFR)では、一〇万ドル単位の寄付企業に、三人のCFRフェローによるブリーフィングを提供する〝おまけサービス〟を求められることもある。CSISは七〇人の研究員が、民間部門のコンサルタントを行っている。

ドレズナーは、シンクタンクの企業寄付とコンサルタントの抱き合わせは、「影響力アービトラージュ(さや取り商売)」という一つのビジネス・モデルだと言う。ただ、これも注意しないと、シンクタンク・パワーの源であるアイデアを創出する上で不可欠な、「独立性」を危うくするリスクをはらむ。

ワシントンの有力シンクタンクは、政府から受け取る委託研究など政府助成のプロジェクトについては、それがシンクタンクの独立性を損なわないように、研究を行うためのガバナンスやルールを強化するとともに、資金源の透明性の向上を図っている。また、研究成果物をシンクタンク相互に評価点検しあうことで質や客観性を保つことを目的としたピアレビュー(査読)制度の導入や、寄付者のついた場合の研究プロジェクトについてのガイドラインの設定なども導入している。

だが、シンクタンク全体ではなお、資金源の公開の機運はそれほど進んでいない。ある研究によれば、米国のトップ五〇のシンクタンクのうち寄付者の名前を公開しているのは三分の一にすぎないという。

政策研究博士号/インターンシップ/プログラム・オフィサー

ワシントンの有力シンクタンクはどこも優れた政策研究者を求めている。

ランドはシンクタンク内に政策研究大学院(パーディ・ランド大学院)を設置している。政策分析を専門とする人材を養成するための高等教育機関である。これまでにここから四〇〇人近い博士号取得者を輩出した。政策研究の博士号授与では世界一の大学院である。ここで育った政策研究専門家たちは、その後、政府、議会、企業、国際機関、コンサルタンシーなどさまざまな分野に飛び立っていくが、ランドをはじめとするシンクタンクの研究者になるものも多い。

現在、どのシンクタンクも力を入れているのがインターン制度である。ほとんどの米国のシンクタンクが、通年でインターンを募集している。機関やプログラムにより異なるが、概ね各シンクタンクが抱えているプログラムごとに、二~三名のインターンが勤務している。大学の夏季休業中のインターンは、通常、フルタイム勤務が条件であり、秋・春学期の授業がある期間も、大体週一五~二〇時間の勤務時間が目安だ。ワシントンのシンクタンクでのインターンは大学生や大学院生にとってもっとも人気のあるインターンの一つである。

シンクタンクの多くは、各種の専門性開発プログラム(professional development programs)をインターン向けに用意している。CSISでは、「成功へのパスポート」(Passport to Success)と題するシリーズ化されたプログラムがあり、各種のスキル構築やキャリアデザインのためのセミナーが一~二ヶ月ごとに行われる。講師陣には、エイミー・シーライト(元国防省次官補代理)、マシュー・グッドマン(元国務次官特別補佐官)、ヴィクター・チャ(元NSCスタッフ)など政治任命者として政府の要職で働いたCSISの研究者も含まれる。

セミナーでは、彼らはop-ed(署名入りのコラム記事・論評)やポリシー・メモ(閣僚や政策立案者に提供する、政策に関する簡潔なサマリー)の書き方や、博士課程の専攻の選び方の相談に乗る。インターンが各種の執筆活動を行い、その成果を発表できる機会も与えられている。インターンは、将来のキャリアのための技能向上の機会をシンクタンクで得ようとするのである。

ただ、インターンをしている若者たちの一番の関心はシンクタンクの現場での人脈づくりのようである。ホワイトハウス、国務省、国防総省、財務省、通商代表部、米議会のスタッフ、シンクタンクの研究員、財団や国際NGOのプログラム・オフィサー……どこに応募するにしても、誰かの推薦状なしに仕事を得ることはできない。何百、何千という応募が全国から集まってくる中で、最初に審査してもらうには影響力のある人物からの推薦状が決め手となる。有力シンクタンクには、そうした推薦状を書いてもらえる影響力のある人物が何人もいる。専門性を磨き、政策立案力を鍛えながら、現在および将来、影響力を持ちうるボスと強い関係を築く上でシンクタンクは魅力的な場所なのである。

インターンシップよりさらにもう一歩踏み込んだ制度が、フェローシップ制度である。これは、若手研究者向けに、将来はそのシンクタンクのスタッフとして雇用することも視野に入れた研修制度である。修士号か博士号を取得していることが求められる。多くの場合は、一年間の研究期間の中で、あるテーマに関する研究を行い、最終的に論文を(多くの場合連名で)発表することが期待される。

ブルッキングス研究所やヘリテージ財団が実施している議会フェローシップは、米議会での議員のスタッフとして実際に仕事をするプログラムであり、実際に法案作成を手伝い、議員の講演原稿を下書きする機会が与えられる。また、米政府が導入している大統領育成フェローシップというのもある。将来の大統領の器を育てようとのねらいで三〇年以上前に発足した制度であり、主に若手のシンクタンク研究者向けのフェローシッププログラムである。二年以内に修士号以上を取得した若手研究者を対象に二年間の政府での職を保証する。

若手研究者の場合、シンクタンクに就職し、定年までそこで勤め上げることを考えている者はまずいない。あくまで将来のキャリアに向けた「通過点」や「登竜門」として考えている。シンクタンクの上位ポストは政治任命者として政府の要職についたものか、大学での要職を経たものが占めることが多い。

もう一つ、政策研究を政策現場におけるイノベーションへと翻案する政策起業を進めるには、研究者を支えるプログラム・オフィサーを必要とする。

実際のところ、シンクタンクのプログラムを効果的かつ創造的に実施できるかどうかは、プログラム・オフィサーの力量によるところが大きい。シンクタンクの政策研究は専門を異にする複数の研究者たちの共同研究となることが多いが、それらの研究者のネットワークを築き、調整と意思疎通を図り、編集作業を円滑にできるかどうかはプログラム・オフィサーの腕次第である。報告書を出版した後は、イベントやセミナーを催し、場合によっては広報・メディア対応もする。そして、このプログラムを財政的に可能にするファンド・レイジングやそのための書類づくりもしなければならない。プログラム・オフィサーは、そうした政策起業ロジスティックスにとって欠かせない専門職でありキャリアなのである。

助言──表芸と裏芸

シンクタンクが、公共のための存在である以上、どのシンクタンクも、一般市民に向けての提言や啓けい蒙もうを最優先の任務としている。

ただ、シンクタンクは政策決定者への直接の助言というもう一つ大きな役割も担っている。

政府からの委託研究から出発したランドの場合、とりわけこの政府への助言機能を重視しているとアンドリュー・ホーン・ランド副理事長は語る。

「本の形での出版が、意思決定においてもっともインパクトがあるプロダクツとは考えていない。意思決定者との『直接のやり取り(interaction)』がもっともインパクトがあると思う。それは、少数者へのブリーフィングであり、個人への短い形のコミュニケーションであり、トップとの電話での応答である。書き物として刊行するものは、我々の仕事を評価してもらうためにより広範な一般市民に向けての働きかけと我々は見なしている」

シンクタンクには、表芸と裏芸がある。

表芸とは、公共政策に関する新しいアイデアとそれを世に知らしめる成果物、さらには議会の公聴会での証言や記者会見などの表の活動のことを言う。ただ、政策を実際に動かしていく場合など、表芸だけでなく時に裏芸も必要になる。

それらのアイデアなり政策提案を実際に政治過程の中で実現しようとする時、こうした公の場での直接アピールだけでは不十分である。政策当局者、なかでも政治指導者やそのスタッフに対するプライベートな場での静かな助言が必要となる。先に述べたように501(c)3の認定を受けた非営利シンクタンクは、ロビーイング活動は禁止されているが、政治家に接触することは禁じられていないし、政治家に「専門的技術的助言」を与えることに制約を課されてはいない。選挙との関連でも、職員が本来の職務としてではなく「個人の立場」で候補者のアドバイザーを務めることは認められている。

とりわけ、助言の相手が政治指導者の場合、政策の言葉だけで助言するのでは不十分である。政治指導者は、政策を遂行する場合でも、その政治的な効果とリスク、自らが手にする政治資本の多寡とそれを使う場合の投資効果、政策相互間の優先順位や法案の議会への提出タイミング、国益と戦略の観点からの是非、ライバル政治家の存在、世論の動向と政権支持率、さらには自らの歴史的評価への影響(レガシー案件)、などを総合的に勘案して、耳を貸すのである。仮に、政治家側がシンクタンクの政策提案を受け入れるにしても、それがうまくいった場合は、政治指導者が「クレジット」を独占的に手にすることが想定されるだろう。

助言者は、そうした政治の真実を念頭に置いて助言することになる。

シンクタンク・パワーという政策起業力

以上、シンクタンク・パワーと政策起業力について、そしてそのパワーの源泉と要件について、見てきた。

しかし、現在、世界のシンクタンク、なかでもグローバル・シンクタンクは、これまでとは異質の挑戦にさらされている。

それは、国内政治におけるポピュリズムの噴出、グローバル化とデジタル化をフルに活用したプラットフォーム型シンクタンクの影響力の増大、中国に顕著に見られる国家の対外発言力の道具としてのシンクタンクの地政学的動員、の挑戦である。

第一に、ポピュリスト的極論が横おう溢いつする政治空間、フェイク・ニュースに侵食される言論空間の中で、シンクタンクは支配階層側・エリート側と見なされつつある。EUへの残留か離脱かを決める国民投票を前に、マイケル・ゴブ英司法相(当時)は「英国には専門家はもううんざりするほどいる」と喝破し、物議をかもした。英国のシンクタンクを含む「専門家」のほとんどが、離脱の場合のマイナスに警鐘を鳴らした。しかし、国民の大半は、こうした「専門家」の分析と提言を無視して投票した。

シンクタンクは、大学やメディアとともに、事実とデータと分析に基づく証拠本位(evidence-based)な調査研究をすることにより、真実を探求し、それを踏まえて熟議を行い、合意形成に向けての足場を築く必要がある。チャタム・ハウスのロビン・ニブレット所長は、メディアとデジタル・プラットフォームがポピュリズム的デマゴーグと一部政府の世論操作に毒された空間となっているだけに、シンクタンクの元来の使命である事実と専門性に基づいた──意見と偏見ではなく──政治討論がますます重要になっていると指摘している。

第二に、グローバル化とデジタル化の急速な進展に伴い、それらのイノベーションを駆使し、グローバルな影響力を持つ金融機関やコンサルティング会社やメディアやNGOの中にシンクタンク的プラットフォーム機能を持つところが増え、既存のシンクタンクのライバルとして立ち現れつつある。シンクタンクが多様化する中で、伝統的なシンクタンクの比較優位、さらにはシンクタンクの既成概念やビジネス・モデルが揺らぎ始めている。これからのシンクタンクは、データ解析の技術革新の成果を貪欲に取り入れ、社会の政策コミュニティーと知のネットワークを構築し、市民により直接語りかけるため、デジタル・メディア機能を活用し、グローバルに訴求力のあるイベントを行うことが求められている。

第三に、習近平体制の中国が「中国の夢」と自らの体制の優位性の「物語」を世界に伝える対外発言力と対外勢力圏のための国家の道具としてシンクタンクを動員し始めた。すでに米中の間で、世界秩序の規範と標準、地域秩序における勢力圏、さらにはAIや半導体などのデジタル覇権をめぐる戦いが熾し烈れつである。地政学的な米中対立が激化していく中、シンクタンクは自由で開かれた国際秩序を維持、発展させるための研究をこれまで以上に強化し、さまざまな国際的な連携を図る必要がある。

シンクタンクは、その目的と使命を改めて再点検し、その中で、シンクタンクに期待される課題と役割、さらにはシンクタンクの可能性を探求しなければならない。

いまこそ、シンクタンクが政策起業力を発揮する時である。

第2章

米国シンクタンクの政策起業力

米国のシンクタンクが持つ政策起業力とはどういうものなのか。政策起業力の現場をこれから見ていきたい。ここでは、米国を代表するシンクタンクであるカーネギー国際平和財団(CEIP)、ブルッキングス研究所、外交問題評議会(CFR)、ランド(RAND)、戦略国際問題研究所(CSIS)、ピーターソン国際経済研究所(PIIE)を取り上げることにする。ブルッキングス研究所を除いては、いずれも外交・安保・国際経済を主たる分野とするトップ・シンクタンクである…

第3章以降はこちら(Amazonサイトに遷移します)

<参考文献>

ダニエル・W・ドレズナー『思想的リーダーが世論を動かすー一誰でもなれる言論のつくり手』佐々木後尚監修、井上大間、藤島みさ子訳、パンローリング株式会社、2018年。(原題:Daniel W. Drezner, The Ideas Industry: How Pessimists, Partisans, and Plutocrats are Transforming the Marketplace of Ideas, Oxford University Press, 2017.)

Christopher Demuth “Think-Tank Confidential,” Wall Street Journal, October 11, 2017.

James G. MeGann, 2018 Global Go To Think Tank Index Report, University of Pennsylvania, February 8, 2019.

James G.McGann, The Fifth Estate: Think Tanks, Public Policy, and Governance, Brookings Institution Press, 2016.

ジェームズ・A・スミス『アメリカのシンクタンクー-大統領上改策エリートの世界』長谷川文避ほか訳、ダイヤモンド社、1994年。(原題:James A. Smith, The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite, The Free Press, 1991.)

横江公美『アメリカのシンクタンクーー第五の権力の実相』ミネルヴァ書房、2008年。

リチャード・ホーフスタッター『アメリカの反知性主義』田村哲夫訳、みすず書房、2003年。

宮田智之『アメリカ政治とシンクタンクー一政治運動としての政策研究機関』東京大学出版会、2017年。

James G. McGann, 2017 Global Go To Think Tank Index Report, University of Pennsylvania, January 31, 2018.

総合研究開発機機「伊藤元重が考えるこれからの政策シンクタンクのかたち」講演録、総合研究開発機糖、2007年8月30日。

神川貴実彦『この一冊ですべてわかる コンサルティングの基本』日本実業出版社、2008年。

Marcos Gonzales Hernando, Hartwig Pautz and Diane Stone, “Think Tanks in ‘Hard times the Global Financial Crisis and Economic Advice,” Policy and Society, Vol. 37, Issue 2, 2018.

外交・安全保障関係シンクタンクのあり方に関する有識者懇談会「日本における外交・安全保障関係シンクタンクのあり方について」外務省、2012年。

Morgan Lahrant and Stephen Boucher, Think Tanks in Europe and Us Converging or Diverging?, Notre Europe, December 13, 2004.

Andrew Selee, What Should Think Tanks Do?: A Strategic Guide to Polis Impact, Stanford University Press, California, 2013.

宮田智之「2016年大統領選挙と保守系シンクタンク」『平成28年度外務省外交・安全保藤調査研究事業 国際秩序動揺期における米中の動勢と米中関係』日本国際問題研究所、2017年5月。

宮田智之「米国シンクタングの 501(c)4団体化とその背景」『平成27年度外務省外交・安全保藤調査研究事業国際秩序動揺期における米中の動勢と米中関係』日本国際問題研究所、2016年。

塩野誠「米国のシンクタンクは、「権力者」だった-日本人は“研究所”の実態を知らない」東洋経済オンライン、2015年3月、

塩野誠「ブルッキングス研究所は「目的地」ではない--グローバルエリートのモチベーションとは?」東洋経済オンライン、2015年3月、

Robin Niblett, “Rediscovering a sense of purpose: the challenge for western think-tanks,” International Affairs, Vol. 94, Oxford University Press, 2018.

背原出「米国の対中東政策を左右する シンクタンク事情-影の主役の興亡-」『石油・天然ガスレピュー』Vol.39 No.5、2005年

中山後宏・辰巳由紀「米国の対外政策とシンクタンクの役割と機能」「国際問題』No.575、2008年10月。

小池洋次『政策形成の日米比較_官民の人材交流をどう進めるか」中公新書、1999年。

木下玲子『インフルエンシャルー彩響力の王国』新潮社、1991年。

James G. McGann, 2014 Global Go To Think Tank Index Report, University of Pennsylvania, March 1, 2015.

フォーリン・アフェアーズジャパン編・監沢「フォーリン・アフェアーズ味作選1922-1999アメリカとアジアの出会い<上>」朝日新聞社、2001年。

小林立明「主要欧米助成財団の最新動向」ジョンズ・ホプキンス大学市民社会研究所、2013年。

James Allen Smith, Strategic Calling: The Center for Strategic and International Studies 1962-1992, The Center for Strategic and International Studies, 1993.

鈴木禁弘、横江公美、金子将史「激動の時代における政策シンクタンクの役割」政策シンクタンクPHP 総合研究所、2016年7月26日、

中山俊宏、インタビュー、2017年2月。

アンドリュー・ホーン(Andrew R. Hoehn)、インタビュー、2017年6月。

続きはこちら(Amazonサイトに遷移します)

APIニュースレター 登録

APIニュースレター 登録