「API地経学ブリーフィング」とは、コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:細谷雄一API研究主幹 兼 慶應義塾大学法学部教授)。

本稿は、東洋経済オンラインにも掲載されています。

https://toyokeizai.net/articles/-/378596

「API地経学ブリーフィング」No.22

2020年10月05日

中国「紆余曲折の改革」がまだ途絶えていない訳 ― 過去に何度も起こったし、今後もまた起こる

アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)

シニアフェロー 徳地立人

ピルズベリー「中国2049」に違和感

マイケル・ピルズベリーはアメリカを代表する中国通だ。2015年に出版された著書『China2049』は、世界中で話題になった。

その本で著者は「遅れている中国を助けてやれば、中国はやがて民主的で平和な大国となると思っていたが、彼らは当初より2049年に世界に君臨する『覇』を目指しており、アメリカはまんまと中国にだまされた」といった趣旨のことを述べている。

そして今、このトーンはアメリカの主流の意識になっている。筆者は、「歴史の一時代や事件は必然ではない」と思っているので、このトーンに違和感を覚えた。

その違和感をさらに説明するために、回り道になるが、中国文革以降の「改革開放政策」の沿革を駆け足で顧みたい。

1. 改革1.0(1979年~1992年):「計画経済+アルファ」の改革

10年にわたった文革の動乱、中国経済は衰退した。中国の改革1.0はその経済を立て直すために始まった。当初の改革は、国有企業の権限拡大を認めることから始まったが、「商品市場」自体がなかった時代では効果は上がらず、鄧小平は改革の重点を農村に移した。

そこで行ったことは、1950年代「大躍進」の疲弊から救った「農家請負制度」の再活用で、その徹底が農村における生産力を一気に高めた。また集団所有の「郷鎮企業」を奨励したため、農作機械、食品加工、土木建築など地場の需要にマッチした郷鎮企業が雨後のたけのこのように生まれた。

吸収された余剰労働力は、10年間で1億人に達したと言われ、1990年には中国全工業総生産高の35.6%になり、徐々に認められた私企業や外資、合弁企業を入れると、全体の45.4%までになった。これは旧東欧社会主義諸国と異なるところだ。

鄧小平はまた、深圳、アモイなど沿岸地方に経済特区を作り、外資優遇策政策により華僑や外国資本の導入を促した。1980年代初め、日本からは日立製作所がテレビ組み立て工場を福建省に、三洋電機が家電工場を深圳に進出し、注目された。

改革1.0に明確なガイドラインがあったわけではない。しかし、基本戦略はあった。鄧小平の3つの語録がそれを象徴する。「韜光養晦」「石を探りながら川を渡る」と有名な「白猫黒猫論」がそれだ。経済成長には安定した外部環境が必要なので、実力にそぐわない野心は持たず、慎重に、ただしなんでも試してみようという、現実的な戦略である。

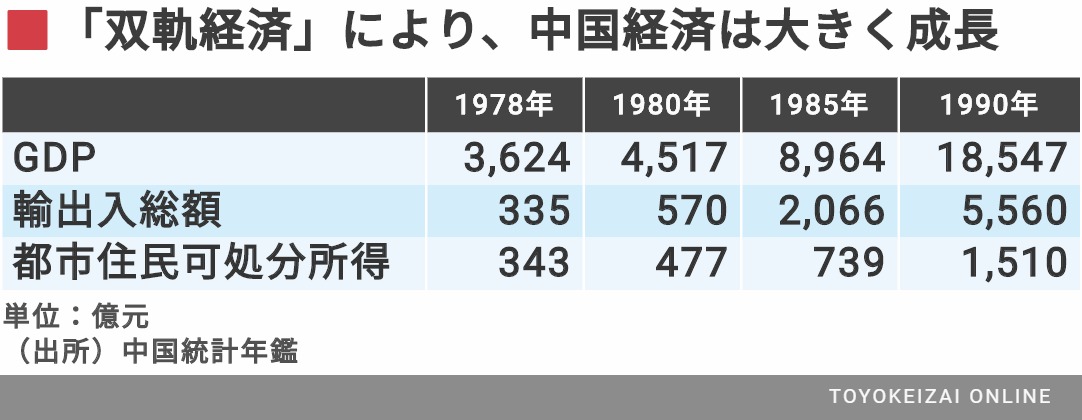

鄧小平によって進められた改革1.0の最大の特徴は、「計画経済+アルファの改革」だ。それは、やりやすいところから始め、インセンティブを用いることによりコンフリクトを避けるやり方だ。その結果、生産計画、資金提供、買い取りまで国が面倒を見る既存の「社会主義計画経済」と、新しいマーケットメカニズムによる「市場経済」の2つの制度が並行する「双軌(2つのレール)経済」が生まれた。

「双軌経済」により、中国経済は大きく成長した(下図参照)。

「双軌経済」は中国社会に矛盾も生み出した

「双軌経済」は成長を促したが、中国社会に大きな矛盾も生み出した。農村部と都市部、沿岸地域と内陸部の経済格差が拡大し、投資認可、土地使用、融資などに権限を持つ政府と企業間に「レントシーキング」(癒着、腐敗)が蔓延し、官僚や幹部の子弟の汚職や腐敗も深刻になった。また1980年代後半には価格改革により激しいインフレが起こり、大衆の政府に対する不満が高まった。

1989年6月、そのような背景の中で天安門事件は起こり、改革は一時中断する。この事件を一言で評価はできないが、指導層の政治経済改革に対する考えの違いが悲劇を生んだ、ということだけは間違いない。

2. 改革2.0(1992年~2012年):「全面的市場経済化」改革

天安門事件後、力により社会安定は戻ったが、経済成長は停滞した。改革開放政策を続けるのか、否か、誰もが中国の前途を不安視した。当時87才になっていた鄧小平は、西側諸国大方の予想に反し、局面打開のため、全面的な「市場経済化改革」を決断する。

1992年初め、武漢、深圳、珠海、上海の南方4都市を訪れた鄧小平は、道すがら「発展是硬道理(発展は根本の原則だ)」「改革しない者は、誰であれすぐに辞めろ」とぶち上げ、政権中枢の「保守派」を強く牽制し、さらなる改革を促した(南巡講話)。

南巡講話に刺激され、全国における「改革開放」再到来の機運は一気に高まり、1993年10月、中共第14回代表大会において、新たに財政、税制、金融、外貨管理、国有企業、社会保障など政府、企業、社会三者一体の全面的な市場化改革を推し進めることが決まった。共産党の指導の建前上「社会主義」という言葉は残っているものの、内容は「全面的市場化」改革だった。

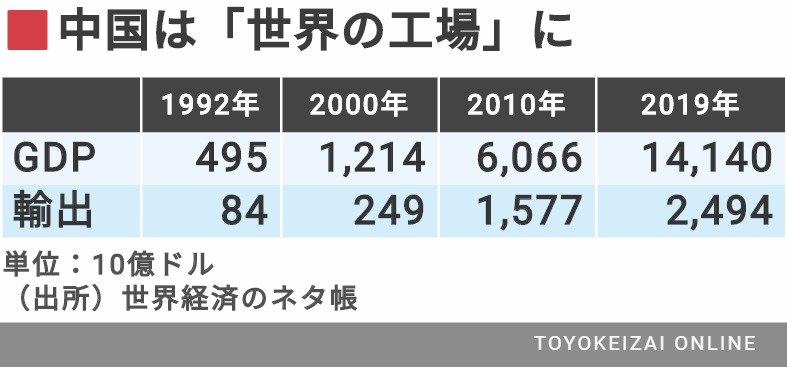

1992年以降、中国が市場経済化に大きく舵を切ったのを見て、アメリカをはじめとした各国は、中国のWTO加盟交渉を再開した。

WTOに加盟するためには、市場開放や直接投資に対する規制緩和、知的所有権保護の強化、法制度の整備など多くの義務が負わされる。とくに米中合意では、市場開放の明確な数値目標を数多く盛り込み、それを達成するためのロードマップまでも明記している。これは中国の国際公約を意味した。したがって、中国のWTO加盟は中国の改革開放政策を促したという点で、鄧小平の「南巡講話」に比肩すると言ってよい。

WTO加盟により中国経済はさらに開放的になり、GDP、貿易、投資は大きく成長し、「世界の工場」と言われるまでになった(下図参照)。

比較的順調だった「改革2.0」の「国進民退」

当然抵抗や障害もあったが、改革2.0の前半は比較的順調に進んだ。

1. 危機的状況から出発した改革への、指導層の認識が比較的明確だったこと

2. 朱鎔基を代表とした理論と情熱を持ち合わせた優秀な改革派の官僚チームがいたこと

3. WTO加盟という国際公約の大義名分があったこと

などが理由に挙げられるだろう。

順調に見えた改革も、胡錦涛、温家宝時代(2002~2012年)の後半、とくにリーマンショック後には進まなくなり、「国進民退」(国が民間企業を圧迫する)現象まで起こった。改革が一巡し、経済の高成長が続いたこともあるが、最大の理由は既得利益集団が至る所にはびこり、政府組織ががんじがらめになり、政治改革が置き去りになってしまったためだ。

そのため、経済成長が実現すれば縮まると思った貧富の格差や都市と農村の格差は逆に広がり、社会保障制度の遅れや環境汚染の悪化、過度なインフラ投資によるGDPの2倍以上の膨大な負債など、多くの問題が顕著になった。急速に進む少子高齢化など構造的問題も先鋭化した。

中国を代表する改革派の経済学者、呉敬璉教授は、改革の早い段階でこのような構造問題を指摘し、国の根本的な改革「改革的頂層設計」(マスターデザイン)を提唱した。

また、呉氏は著書「当代中国経済改革」(2004年)において「われわれの改革の前には2つの前途が横たわる。1つは、政治文明の下での法治的市場経済の道で、もう1つは、『権貴』(権力と癒着した新しい階級)私有化の道だ」と書き、警告を鳴らした。これは鄧小平の「黒猫白猫」改革への修正を意味していた。

3. 改革3.0(2012~):習近平の新時代

習近平はこの厳しい現状を静かに見ていた。世界は習近平がどう対処するかを見守った。現状打破の道は、「法による支配」による政治改革を徹底するか、強い組織とパワーによりねじ伏せるか、2つの道しかない。そして習近平は後者を選んだ。

2012年10月、第18党大会において共産党の総書記に選出された習近平は、王岐山の指揮する共産党規律委員会をテコに、党内にはびこる「大小のトラ」から「ハエ」の類までたたく「腐敗没滅」を強く推し進めた。18党大会から5年の間に、元最高幹部の1人、元政治局常務委員周永康をはじめ、全国で省級以上の幹部が50人以上、5.7万人の各級共産党幹部が処分され、見守った大衆の溜飲を下げた。

腐敗撲滅は共産党の権力集中の「政治改革」でもあった。腐敗撲滅運動をテコに、習近平は複数あった党中央指導小組や中央軍事委員会をはじめ、全国共産党組織の「整風」と組織替えを決行した。

2015年5月、この政治改革の真っただ中、筆者はスタンフォード大のフランシス・フクヤマ、青木昌彦両教授と共に王岐山との会談に臨んだ。その席で王岐山は、今進行している「政治改革」は、共産党自身が「自分を外科手術する」に等しい厳しい改革であることを、シベリアで自分の盲腸手術をした医者の例を挙げ述べていた。それだけ強い変革を決意していたのだろう。

「新時代」の統治方法は、「民族主義+デジタルレーニン主義」だ。「偉大な中華民族の復興」を目指し、共産党のトップダウンにより、AIやデジタル技術を活用し、中国的特色のある社会主義思想と合致する高度管理社会を実現することだ。

その構造は秦から始まり、2000年続いた中央集権、官僚制度に近いが、違いは高度なハイテクと経済力をベースにしていることだ。ただし、すでに私有財産が認められ、人々の意識も大きく変化した中国で、この改革を徹底するのは容易ではない。

対外政策を見た場合、中国は「一帯一路」や習近平の「人類運命共同体」「多国主義」などの「共通価値観」を提唱している。同時に、友好国には手厚い援助を施し、不満な相手には経済的圧力をかける地経学的動きも目立つようになった。しかし、このような対応はあまりうまくいっていない。

コロナ発生以降、西側諸国は中国の価値観や制度の違いを強く意識するようになり、中国と距離感を探る展開になっている。米中関係が規定する地政学、地経学的緊張は、このような不安定な状態を長引かせ、国際政治においては「国際協調」や「価値外交」よりも「バランスオブパワー」に重みが移っている。

中国の将来を明確に予測することは容易ではない。しかしそれは、改革派の目指した「法による支配」の改革が死んだことを意味するわけではない。過去の変革は、変わらねばならないときに、その意思をもって行動するリーダーがいたときに可能であった。そのような状況は、過去に何度も起こったし、今後また起こるのも間違いない。

ピルズベリーは、「中国は当初より『中国の夢』という明確な野心をもっており、その実現のためには手段を選ばない」「内部に鷹派とハト派の違いはあっても、それは対外的に使い分けるだけで、本質は同じ」との考えである。

筆者は、中国人の「中国の夢」は何通りもあり、そこに行きつくまでの理念、思想、方法など人々の考えも多様であることを見てきた。文革の奈落から這い上がるために始まった改革1.0、「天安門事件」という大きなコストを払って進んだ改革2.0、中国の巨大化から生まれた「新時代」改革3.0、どれをとっても紆余曲折の連続であり、当初からまっすぐの道が敷かれていたものはない。

魯迅は、「道は最初1人が、そして徐々に多くの人が歩くことによってできた」と言った。通常、その時代を形成する条件やファクターはその時代ができる前にすでに存在していたものだが、そこには人の選択があった。14億人の世論や指導層の思想、立場、利益等のぶつかり合いを通し、選択され、歩み続けることにより、時代に方向性――道が出来上がってきたのだと思う。

われわれは、そういう大国と対峙することを肝に銘じなければならない。思い込みから出発すると、将来必ずしっぺ返しを食らうことになる。それは中国のせいというよりも、われわれの問題なのだ。

(おことわり)

API地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)やAPI地経学研究所等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

最新の論考や研究活動について配信しています

APIニュースレター 登録

APIニュースレター 登録