「API地経学ブリーフィング」とは、コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:細谷雄一 研究主幹、慶應義塾大学法学部教授、ケンブリッジ大学ダウニング・カレッジ訪問研究員)。

本稿は、東洋経済オンラインにも掲載されています。

https://toyokeizai.net/articles/-/512621

API地経学ブリーフィングでは、2022年の日中国交正常化50周年を記念して、「中国を知る。日中を考える」シリーズの連載を開始しました。論考一覧はこちらをご覧ください。

「API地経学ブリーフィング」No.93

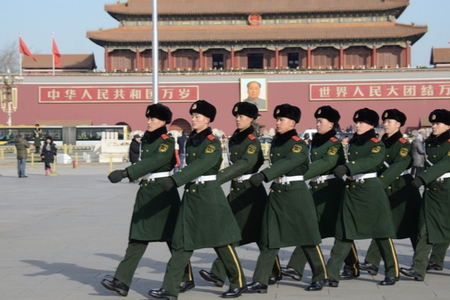

画像提供:Shutterstock

2022年2月21日

日本と中国の不安定な関係を招いている根本構造 ― 経済的相互依存の深化が軍事的緊張の増大に

東北大学大学院法学研究科教授

阿南友亮

高まる日中間の軍事的緊張

今年で国交正常化50周年を迎える日本と中国の間では、経済的相互依存が形成されている一方で、軍事的緊張が高まっている。かかる現状は、日中関係の包括的マネジメントを難しくしており、今後の先行きを不透明なものにしている。

日中間の軍事的緊張を醸成させている主たる原因は、中国において過去30年以上にわたって展開されてきた軍拡である。中国の主権を70年以上にわたって独占してきた中国共産党は、1990年代以降、莫大な資金を投入して中国人民解放軍(以下、解放軍)の全面的刷新に取り組んできた。それに伴い、解放軍の活動範囲は、東シナ海、南シナ海、西太平洋、インド洋にまで拡大しつつある。

東シナ海では、解放軍の軍艦や軍用機が日本近海にまで活動範囲をひろげ、解放軍と同じく中国共産党中央軍事委員会の隷下にある「中国海警」(中国人民武装警察の一部局)の艦船が尖閣諸島周辺の日本領海への侵入を繰り返している。南シナ海では、解放軍がスプラトリー諸島に点在する複数の岩礁の埋め立てをおこない、そこに軍事拠点を構築したことによってベトナムやフィリピンをはじめとする周辺諸国との軍事的緊張が高まっている。

こうした事態に直面した日本は、「自由で開かれたインド太平洋」構想を掲げ、そのなかで法の支配に基づく海洋秩序の重要性を強調しつつ、中国を念頭に置いた「島嶼防衛」の強化を進めてきた。

また、日本の同盟国であるアメリカは、解放軍による現状変更の試みを座視しない姿勢を強めており、日米同盟の機能強化、「アジア基軸戦略」の採用、アジア太平洋地域への戦力の重点配備、南シナ海における「航行の自由作戦」の遂行、対中「関与」政策の見直し、QUAD(日米豪印4カ国戦略対話)やAUKUS(米英豪安全保障協定)の立ち上げ、といった対抗手段を講じてきた。

重要な経済パートナーである中国が同時に安全保障上の懸念材料と化しているというジレンマは、日本のみならずアメリカ・インド・オーストラリア・ベトナム・フィリピンにも共有されている。

対峙の起源は1950年代

アジア太平洋を舞台にした中国と日米の安保面での対峙が1990年代以降深刻化したことに鑑み、こうした対峙は中国の経済発展と軍事力増大に伴って出現した新たな問題と認識されやすい。しかし、対峙の起源を求めるには、1950年代にまでさかのぼらなければならない。

1945年8月に第2次世界大戦が終結すると、中国では中国国民党と中国共産党による内戦が再燃し、ソ連から大規模な支援を受けた解放軍がアメリカから限定的な支援しか得られなかった国民党の軍隊を大陸から駆逐した。当時のアメリカは、中国内戦に深入りするのを避けようとする姿勢が顕著で、1949年に国民党の残存勢力が台湾に撤退すると、台湾海峡不干渉宣言を発表した。このため、ソ連からの援助によって解放軍が強力な海軍・空軍を手に入れれば、台湾の陥落は時間の問題とみられていた。

ところが、1950年に勃発した朝鮮戦争は、アメリカの姿勢を一変させた。このとき、アメリカは、ソ連を盟主とする社会主義陣営が東アジアで攻勢に出ているという認識に基づき、朝鮮半島に派兵を行うと同時に、台湾海峡に第7艦隊を派遣し、1954年末に台湾の国民党政権(「中華民国」)との間で米華相互防衛条約を締結した。このようにして中国内戦は、冷戦体制に組み込まれ、台湾海峡を境界線として中華人民共和国と中華民国という2つの中国が併存する状態(分断国家)が固定化した。

中国共産党政権は、1950年代を通じてこの分断の固定化を打開しようとするが、アメリカを警戒するソ連の全面支援を得られなかった。この台湾をめぐる温度差を一因として、中ソ関係は1960年代以降急速に悪化した。それにつけいる形でアメリカは対中接近に乗り出し、1979年に米中国交正常化が実現した。1972年の日中国交正常化もこの文脈に沿っておこなわれたのである。

中華人民共和国との国交正常化に際し、日米は中華民国と正式な外交関係を絶った。しかし、アメリカ議会が1979年に台湾関係法を採択したことにより、アメリカ政府は引き続き台湾の安全保障に責任を負うこととなった。

アメリカの台湾に対する安保面でのコミットメントが続く限り、いつまでたっても内戦の完遂による「祖国統一」を実現できないという現実に焦燥感を募らせていた中国側は、1990年代にさらなる難題に直面する。それは1980年代以降台湾内部で進展した民主化に伴う台湾ナショナリズムの表面化である。

1995~1996年に米中が一触即発の緊張状態に

台湾が中国との統合という軌道から外れ、「分離独立」に向かうかもしれないというシナリオに危機感を覚えた中国共産党首脳部は、1995年から1996年にかけて台湾海峡で大規模な軍事演習を繰り返すことで台湾世論を牽制・恫喝しようとした。ところが、それに対してアメリカが2つの空母打撃群を派遣したため、当時まだ時代遅れの海軍・空軍しか持ち合わせていなかった解放軍は、台湾海峡での演習を止めざるをえなかった。

米中が一触即発の緊張状態に陥った1995~1996年の台湾海峡危機は、台湾海峡をめぐる安保の構図が1950年代より変わっておらず、台湾との国家統合をはたすには台湾周辺海域で米海軍に対抗できるだけの軍事力を保持せねばならないという認識を中国共産党首脳部に植え付けた。そして、この認識が今日まで続く中国における軍拡の重要な促進剤となってきたのである。

中国共産党を軍拡へと向かわせたほかの要因としては、1989年の天安門事件に象徴される政情不安、1991年の湾岸戦争による対米警戒感の高まり、東欧やソ連における社会主義政権の崩壊が増幅させた「西側の陰謀」に対するパラノイアなどを挙げることができるが、1990年代半ばの台湾海峡危機は、海軍・空軍の増強に重点を置くという軍拡の方向性を決定づけたといえよう。

台湾の独立を阻止するには、台湾海峡へのアメリカ海軍のアクセスを阻止せねばならず、そのためには台湾周辺の海域、すなわち東シナ海や南シナ海などの制海権・制空権を掌握しなければならない。この論理(「A2AD=接近阻止・領域拒否」)に基づき、1990年代以降解放軍の海軍・空軍の大規模な増強および東シナ海・南シナ海におけるプレゼンス拡大が推し進められることとなった。そして、それが、両海域、特に尖閣諸島やスプラトリー諸島周辺における緊張状態の慢性化を招くこととなったのである。

一方、中国側の動きに対応する形で日米同盟の見直しが進められ、「台湾問題の平和的解決」が日米同盟の共通戦略目標と定められたことにより、日米同盟は、1990年代後半以降、中国と対峙の度合いを深めていった。

台湾問題は米中・日中関係の古い火薬庫

概していえば、「未完の中国内戦」あるいは中台による「内戦の延長戦」という側面を持つ台湾問題は、米中関係・日中関係が抱える古い火薬庫と呼べるが、中国における軍拡の始動により、その火薬庫につながる導火線に火がつき、それが今日見られる米中関係・日中関係の不安定化を招いているのである。

では、なぜ中国共産党政権は解放軍の大規模な増強を30年以上続けることができたのかといえば、答えは明白であり、それは中国経済が過去30年成長を続けてきたからである。

中国の経済発展に日米欧からの借款、投資、技術支援が大きく貢献してきたことは言を待たない。したがって、先進諸国の企業が軒並み中国に進出し、中国を「世界の工場」に変えたこと、また、その「世界の工場」で生産された商品を日米欧の市場が大量に輸入するようになったことが、大規模な軍拡の継続を可能にしたといえる。換言すれば、日中関係や米中関係には、経済的相互依存の深化が軍事的緊張の増大を招く構造的矛盾を見いだすことができるのである。

そもそも日米欧は、「経済的相互依存は中国との緊張緩和や中国の体制転換につながるはずだ」という希望的観測に基づいてグローバル経済に中国を組み込んだのだが、実際には真逆の展開となっている。そして、その展開を説明するうえで、「未完の中国内戦」を外すことはできない。

日米は、これまで中国とのビジネスを維持しつつ、中国の軍拡に対して軍事的方策で対抗するという対症療法を続けてきた。しかし、日米欧の経済界が中国経済に栄養分を注入し続けるかぎり、解放軍は成長を続けるため、対症療法のコストがかさむ一方で緊張の病根そのものはいつまでたっても治癒されないことになる。

経済的相互依存を逆手にとった経済制裁を多用

「政経不可分」「軍民融合」を掲げる中国政府が近年、外交・安保問題をめぐって対峙する相手国に経済的相互依存を逆手にとった経済制裁を多用するようになったことも看過できない問題だ。2010年の尖閣沖漁船衝突事件に際して中国側が日本へのレア・アースの供給を止めたことは、その象徴的な事例といえよう。

要するに、日本の対中ビジネスは、中国における軍拡の資金源になっているという意味でも、対中外交のアキレス腱と化しているという意味でも、日本の安保にとってのリスク要因という性格を強めているのだ。

目下、日本では2013年以来となる国家安全保障戦略の見直し作業が進められているが、当面続くと想定される中国の軍拡がもたらすリスクを十二分に考慮した包括的対抗策の立案は、避けて通れない課題だ。その重要課題に取り組む際に、「未完の中国内戦」および日中関係にみられる経済と安保の構造的矛盾がどの程度吟味されるかが注目される。

(おことわり)

API地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)やAPI地経学研究所等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

最新の論考や研究活動について配信しています

APIニュースレター 登録

APIニュースレター 登録