欧州議会選挙2024 2つの「疲れ」表出と2つの域外脅威への対抗

EUの欧州議会選挙民主主義の皮肉な「盛り上がり」

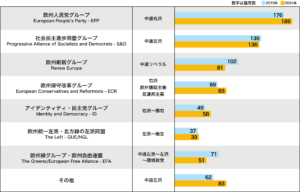

EU(欧州連合)の欧州議会選挙が6月6日から9日にわたって実施され、10日に速報が相次いで発表された。第1会派でウルズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長が属するEPP(欧州人民党)が13増の189議席となった反面、第2会派のS&D(欧州社会民主進歩同盟)は微減となった。日本が特に外交上の連携を重視するG7諸国では、フランスのマクロン大統領が所属する中道のRE(欧州刷新)は議席を大幅に減らした。他方、イタリアのメローニ首相らが率いる右派のECR(欧州保守改革)は議席を増やした。フォン・デア・ライエンの中道右派に、中道リベラルと環境政党を加えた親EU派が過半数を確保したが、委員長再選への道のりは平たんではない。

【欧州議会(720議席)の各会派と議席数の推移】

出典:EU「2024 European election results」6月20日更新

フランスの極右政党RN(国民連合)などが所属するID(アイデンティティと民主主義)の議席は49から58に拡大した。マクロン大統領は国民連合の躍進と与党の劣勢を見て、仏国民議会(下院)の解散を発表し、初回投票が6月30日、決選投票が7月7日に実施される。RNは与党の倍ほどの議席を確保し、左派と環境政党は支持率が低迷、「RNの一人勝ち」との声もあり、都市部を除くほとんどの選挙区で第一党となった。仏総選挙の結果次第ではRN議員の入閣もありえよう。劣勢を挽回するために急遽総選挙に打って出て(スナップショット選挙)失敗した事例として、英国のメイ首相は記憶に新しい。

ドイツでは、地方により結果が明確に異なった。旧西独の選挙区ではCDU・CSU(キリスト教民主同盟・社会連合)が第1党となったが、旧東独地域ではベルリンなど一部を除き、極右AfD(ドイツの選択肢)が第1党となった。ショルツ首相が属するSPD(社会民主党)は歴史的な大敗を喫してAfDに次ぐ第3位に沈み、環境政党である緑の党も議席を減らした。選挙区ごとに第一党を色分けした地図は、都市部を除き旧東独と旧西独できれいに2色に分かれてしまった。

今回の選挙では特に独仏で若者の票が左派・環境政党から右派・極右へ流れた。これまで投票率の低さが悩みの種だった欧州議会選挙だが、国内の政権批判票が噴出してメディアの注目を集めたことは皮肉である。かつては「民主主義の赤字」と揶揄された頃の、存在感のない「ステルス感」は皆無である。EUの速報値によれば、欧州議会選挙2024全体の投票率は前回2019から微増の51.08%、ドイツ(96議席)の投票率が61.38%から64.78%に上昇、フランス(81議席)は50.12%から51.49%に微増、イタリア(76議席)では54.5%から48.31%に低下した。

イタリアのメローニ首相は、自らの会派も含め中道と極右からなる新しい右派の形成を目論んでいると伝えられている。中道右派と極右はウクライナ支援やEUが外交・安全保障で果たすべき(ではない)役割について一致できていないが、反移民、反GX(グリーン・トランスフォメーション)、つまりEUの行き過ぎた脱炭素政策への反発について一致している。反移民・難民やLGBTQへの不寛容は、EUが統合の理念の中核に挙げる「多様性の尊重、多様だからこそ強い欧州」との理念に反する内容である。EUレベルの選挙が、従来EUが肯定してきた価値を否定する主張によって盛り上がるのは、皮肉である。

次期欧州委員会委員長候補を「承認または否認」する欧州議会

極右や右派などEU懐疑派が2割超の議席を獲得し、主要国ではフランス、イタリア、オーストリアなどで国内第1党になった。政治学者のサイモン・ヒックスは欧州大学院で開催されたセミナーにおいて、右翼ポピュリズム=「反EU」という図式が過去のものとなり、EUの中で影響力を増して中からEUを変えようとしていると指摘する。

欧州政治を専門とするインド系ドイツ人のハンス・クンドナニは、今回の選挙について「中道が持ちこたえた(the centre held)」とする分析は、中道右派が極右政党のアジェンダ(アイデンティティ、移民政策、対イスラム政策)を吸収した事実を無視している、と批判する。今後はEUの政策上の右旋回も想定しなければならない可能性がある。フォン・デア・ライエンは、欧州委員会委員長に再選されるのか。フィナンシャルタイムズ紙(6月6日)は「三人の女性が欧州政治を動かしている」と評したが、メローニやルペンはどこまで発言力が増すのか。

欧州議会選挙に先立ち、フォン・デア・ライエン委員長は選挙後も委員長を続投する意向を2024年2月に表明していた。これを受け、所属するEPPは3月に現職のフォン・デア・ライエンを次期欧州委員会委員長の候補に選出した。選挙を受け、EU加盟国は近く首脳会議を開催し、選挙結果を考慮しつつ加盟国の人口規模などを加味した特定多数決で新委員長候補を指名する。欧州議会は5年に一度、選挙の年に行われる欧州委員会委員長の任命に際し、委員長候補を単純多数決で承認もしくは否認することができる。EUの意思決定機関は各担当大臣で構成するEU理事会(閣僚理事会)であるが、欧州議会は単なる諮問機関以上の権限を有しており、「諮問機関以上、EU議会未満」の意思決定過程の一部といえる。

前回2019年の欧州議会選挙では、フォン・デア・ライエンは欧州理事会で9票獲得し、自身の会派EPPの他、Renew、S&D、そしてハンガリーとポーランドの支持をとりつけた。ウクライナ情勢やガザ地区をめぐるイスラエルと中東諸国の対立など、世論が大きく動く危険のあるイシューにおいて異変がない限りは、再選される可能性があるが、党派間の綱引きが本格化している。

EU諸政策のゆくえ 2つの域内の「疲れ」と2つの域外脅威への対抗

今回の選挙では、欧州の物価高や治安、移民政策などが主要な争点となったため、ポピュリズム的な手法をとる極右政党が支持を集めた、との分析がある(日本経済新聞、6月10日)。サルコジ元フランス大統領はル・フィガロ紙(5月29日)のインタビューに答え、EUを根本的に見直す必要を提言し、単一通貨ユーロを軸に欧州「経済政府」へ移行する権限の強化、外交などの戦略的な政策は各加盟国に権限を戻し、移民の流入など国境管理については独自政府「シェンゲンの欧州」を立ち上げ、規制を強化するよう主張した。極右出身者の入閣如何に拘わらず、「移民受け入れ疲れ」ともいえる世論を反映し、人の自由移動においてはEUの後退が予想される。

米国の大統領選でも争点となっているウクライナ支援については、政策としての優先度が高いにも拘わらず、選挙の争点としては大きくフォーカスされなかった。域外の脅威国ロシアへの対抗とウクライナ支援の継続・強化についてEU加盟国間のコンセンサスが(ハンガリーを除き)ある一方で、下手に争点化すると、極右政党の攻撃材料になる難しさもあった。ウクライナを支援するおカネがあるなら、福祉や移民対策など国内・域内問題に振り分けよ、との声が上がりかねず、英国がEU離脱を国民投票で決めた際に盛り上がった議論、EUへの拠出金を国内福祉に回せ、との主張に似ている。ロシアとの早期停戦・和平を求める声も、このような国内問題と対で主張された。

最後に、脱炭素と経済安全保障についてはどうだろうか。

フォン・デア・ライエン委員長は就任以来、一貫してGXとDX(デジタル・トランスフォーメーション)を同時並行で強力に推進してきた。EV(電動車)の普及促進も、彼女の下で一気に強化された政策だった。サプライチェーンの強靭化をはじめ、対中依存の低減などは、GXとDXの政策内容と合致する範囲において進める、従来の路線が継続される可能性が高い。日欧の業界関係者は「反EV」とは言わないまでも、内燃エンジン車の見直しを求めるブリュッセルでのロビイングが活発化すると口を揃える。フォルクスワーゲンによるディーゼル排ガス不正(2016年)以来、ブリュッセルからシャットアウトされてきた自動車業界ロビイングが「解禁」されてきており、EV一辺倒だった「無理のある」脱炭素工程が「現実的なもの」に見直される可能性があろう。これを今回の選挙では世論も後押ししており、環境政党の議席減が示す「GX疲れ(グリーン・ファティーグ)」の潮流である。

欧州ブランドのEVよりも強い風当たりが見込まれるのが、中国製EVである。欧州議会選挙が終了した直後、欧州委員会は中国製EVに対する補助金調査の暫定的結論を「クロ」と発表した。既に中国車に対して課している10%の輸入関税に加え、BYD車に 17.4%、吉利 20%、上海汽車 38.1%、これら3社以外で調査に協力したメーカーのEVは 21%、非協力のメーカーに 38.1%、最大で合計48.1%が課されることになる。ドイツの自動車産業から反発が出ているが、EU全体で中国に対する警戒レベルが上がっているといえる。

米国が中国製EVに対して一律で100%を課すのに対し、EUは、最も価格競争力があり、補助金の受取も少なかったと見られるBYDに最も軽微な税率を課すという、最大の域外脅威に対して最も手薄な防波堤を築いた。一見不可解な線引であるが、補助金がなくても競争力があるBYDには市場をある程度明け渡すことを覚悟しつつ、不当な補助金で下駄を履いたメーカーほど不利に追い込むという、中国メーカーの間に楔を打ち込み峻別する線引をし、かつ「一応」自由競争、自由貿易の原則に沿った関税率を決定したと見受けられる。

次期欧州委員会が打ち出すGXとDX、経済安全保障の全体像に示唆的な点は、これら政策を公正な競争(レベル・プレイング・フィールド)やルールに基づくグローバルな自由貿易などの原則に合致するよう、最大公約数的な内容を選択するやり方である。これが次期欧州委員会委員長の指名をめぐる党派間の駆け引きでどのような影響を受けるのか、しばらく注視する必要がある。

(Photo Credit: Shutterstock)

主任研究員

慶應義塾大学大学院法学研究科修士、European University Institute歴史文明学博士。新潟県立大学国際地域学部および大学院国際地域学研究科准教授、モナシュ大学訪問研究員、LSE訪問研究員、外務省経済局経済連携課を経て、2021年に合同会社未来モビリT研究を設立。現在、日本経済団体連合会21世紀政策研究所欧州研究会研究委員、東京大学先端科学技術研究センター牧原研究室客員研究員、フェリス女学院大学非常勤講師。2021年12月にAPI客員研究員兼CPTPPプロジェクト・スタッフディレクター就任。 【兼職】 合同会社未来モビリT研究 代表

プロフィールを見る