米中関係をアメリカから考える: グローバルサウスの台頭と日本の役割

米中関係の対立が深まっている。両国とも国内政治に足を引っぱられて身動きが取れなくなってしまったようだ。本来国際秩序の形成を主導すべき超大国がその役割を放棄してしまえば、国際関係が無秩序化していくのは当然である。2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵略が続き、2023年10月のハマースによるイスラエルへの越境攻撃に端を発したガザでの紛争にも終わりが見えない。アジアでも台湾海峡や朝鮮半島での緊張は高止まりしている。

本稿では、今後の米中関係と日本の役割を、両国の国内政治を踏まえながら、米国の視点から論じてみたい。その際に考察のカギとなるのが、経済的な重みを増している「グローバルサウス」とよばれる発展途上国との関係である。

迷走する米国の外交政策

荒唐無稽な国内政治に振り回されて、米国外交が場当たり的な対応を余儀なくされている。米国は、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)とよばれる国境をまたぐ工程間分業に基づく産業内貿易によって世界経済と結ばれている。しかしながら、筋金入りの「ルール嫌い」であるトランプ氏は、「TPP(環太平洋パートナーシップ協定)のような多国間協定が定めたルールは米国の国益にもかなう」と説いても、聞く耳をもとうとしなかった。バイデン政権になって少しは安定するかと期待されたが、今また米国の外交政策は一層混迷の度合いを増しているようにみえる。権威主義国に対して「法の支配」(rule of law)の重要性を説きながらも、GVCのためのルール作りであったTPPに復帰する目処は全く立っていない。多国間のルール作りから背を向ける姿勢はしばらく変わりそうにない。

米国外交が迷走しているのは深刻な党派対立と社会の分断のためである。ロシアによる残忍な攻撃にさらされているウクライナへの支援は政争の具に成り果ててしまった。ようやく成立したウクライナ支援法に基づく追加援助も「少なすぎて、遅すぎる」(too little too late)ともいわれる。選挙の年を迎えて、バイデン政権に対峙する共和党では「敵の敵は味方」とばかりにかつてないほど「プーチン支持」が広がっており、「ウクライナへの支援疲れ」をつくり出すというロシアの思惑通りの展開になっている。

さらに、イスラエル・ハマース戦争も、分断が深刻な米国社会では「イスラエルかパレスチナか」という二者択一を迫られ、あたりまえの物言いをするのが難しくなっている。10月7日に起こったハマースによる殺戮を強く非難する一方で、イスラエルによる報復攻撃を「度が過ぎる」と非難するのもまっとうであろう。にもかかわらず、国内の分断でがんじがらめになってしまったバイデン政権は、イスラエルのガザ侵攻で煮えきらない態度をとらざるを得なくなり、グローバルサウスの信頼をめぐる米中の陣取り合戦で不利な立場に追い込まれている。たとえば、シンガポールのシンクタンクが東南アジアの識者を対象に実施した調査によると、「米国か中国か」の選択を迫られた場合に中国を選ぶ人の割合が、イスラム教徒が多いインドネシアとマレーシアでは昨年に比べて約20%上がったという。

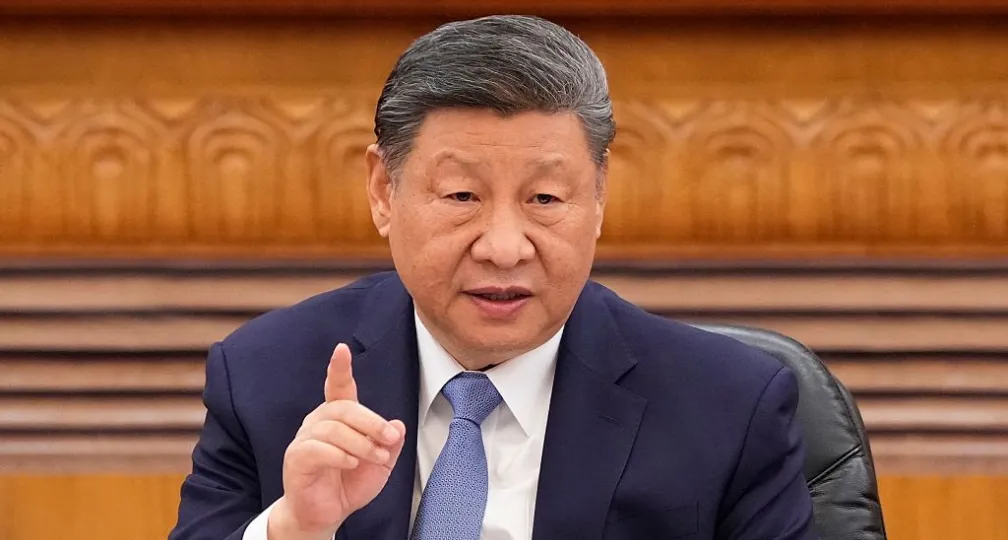

しかしながら、党派対立が事ほど左様に深刻化するなかでも、「中国脅威論」だけは党派を超えての合意となっている。習近平氏が2012年秋に共産党トップである総書記に就き、ほぼ同時期に始まった2期目のオバマ政権の頃から米中関係は急速に対立を深めてきた。今やワシントンでは中国に対する強硬姿勢を競い合うのが常態化しているから、この傾向は11月の大統領選挙でどちらの候補者が勝っても基本的には変わらないであろう。

一方、中国は「米中対立は米国が起源」と主張する。北京大学教授の王缉思氏は、ワシントンで台頭する対中脅威認識を「新しいワシントン・コンセンサス」(New Washington Consensus)とよび、米国の対中強硬姿勢が米中対立の元凶と指摘する。米中の対立はお互いに「お前が悪い」と言いあう水掛け論になってしまっているが、どちらの外交政策も国内政治という「内憂」に基づいているので、この傾向はしばらく続くと考えてよいだろう。

国内政治に引っぱられる中国の外交政策

それでは、中国が悩まされる「内憂」とは何か。対米関係が中国にとって最も大事な外交関係だというのは自明のことなので、ワシントンにいる政府高官や政治家は、習近平氏はいつも対米関係のことを考えていると思い込んでいる節がある。しかしながら、一党独裁の権威主義国である中国の指導者にとって一番大事なことは国際関係ではなく、党内の権力闘争において自らの基盤を確固たるものにすることである。

悩ましいのは、選挙のときだけ正統性を問われる民主主義国の指導者と違って、権威主義国の指導者は自らの権力基盤が揺らいでいないかどうかを日々確認しなければならないことである。権力闘争においては米国に対して弱腰というのは致命的なので、自ずから米国に対する物言いは激しくならざるを得ない。売り言葉に買い言葉というのは国内向けだと認識することが大事で、そうでないと米中対立はエスカレートするばかりであろう。

つまりは、権力闘争に勝つためには「自分は偉大な指導者だ」と言い続けなければいけない。しばしば話題になる一帯一路にしても、習近平氏が2013年に提示したときは、胡錦濤政権時代に進められた発展途上国に対する既存の投資プロジェクトを並べた上で、いわば後付けの形で構想を描いたのであるが、こうすることによって、それを自分の成果だという筋書きにしたのである。こういった大言壮語は国内向けだというのを念頭に置いていないと、中国は世界支配を目論んでいるのではないかというような妄想を膨らませることになる。

そう考えると、ロシアのウクライナ侵略に対して中国が「親露中立」(pro-Russian neutrality)とよびうるような立場をとるのも説明がつくのではなかろうか。中露両国は、2022年北京オリンピックが開幕した2月4日に「限界がない」協力関係を謳った共同声明を発表した。もっとも習近平氏とプーチン氏の会談内容は公表されていない。しかしながら、米国は衰退している、今こそ米国主導の国際秩序を崩す絶好のチャンスだといった点で、両者は意気投合したのではなかろうか。多極化する世界で米国に代わって新しい国際秩序を主導するのは中国だとプーチン氏にもち上げられて、習近平氏の口元が緩んだとしても驚くことではない。

中国にとって、「親露カード」は米国の覇権を牽制するのに都合がよかった。「超大国米国に対峙するリーダー」としての姿は、習近平氏の権力基盤を堅固にするという大きな得点にもなる。ところが、2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略はプーチン氏の目論見が外れて短期決着とはならず、初動でプーチン氏に寄り添うという立場をとった習近平氏の方は「西側陣営対中露陣営」という対立軸の中で身動きができなくなってしまった。権力闘争に資する「反米」の火遊びをしていて、気づいたら火事になってしまっていたというところかもしれない。

グローバルサウス諸国の台頭と日本の役割

これまで見てきたように、ロシアのウクライナ侵略に対して中国が「親露中立」という立場をとったことで、米国及びその同盟国と中国・ロシアが対峙するという関係に、米中対立はエスカレートしてしまった。米中対立が深刻化するなか、グローバルサウス諸国がそれぞれ西側陣営に付くのか、中露寄りの立場をとるのか。歴史的に西側諸国に対して強い不満があるグローバルサウス諸国は、外交政策において米国と距離をおこうとする国が多い。情勢は米国に不利なように見えるが、筆者はそこに米国の同盟国として日本が果たすべき役割があると考える。

第1に、日本が強みをもつ自由貿易や対外直接投資のような分野で、法の支配といった正論を前面に出して、発展途上国を含む多国間協力を積み重ねることを期待したい。ここ20年急速に進んだグローバル化によって、先進国と途上国の間の格差は大きく縮小した。GVCの恩恵を受けて多くのグローバルサウス諸国は経済成長を実現してきたのである。幸い、日本はグローバルサウスの国々から比較的信頼されている。TPPを、米国が離脱した後、まとめ直した手腕は高く評価されてもいる。米国がルール作りの司令塔の座を離れようとしている一方、中国はTPPへの加盟申請をするなど、事あるごとに「保護主義に反対する」姿勢を示し、司令塔の座に意欲を見せる。米中の綱引きが続くなか、日本はグローバルサウス諸国の持続的な経済発展に資するように国際経済のルール作りを主導する役割が求められている。

第2に、中国との経済関係をどう維持していくか、日本はそのためのモデルになりうると期待したい。バイデン政権は「民主主義対権威主義」という対立軸に拘泥しているが、グローバルサウスの国々は政治体制ではなく、安全保障や経済成長といった現実的な利害関係で動く傾向にある。そもそも権威主義体制の国が多いので、政治体制を対立軸にしてしまうと軒並み中露の側に追いやってしまいかねない。発展途上国は、「米国か中国か」ではなく、米中両方と緊密な関係を維持して「米国も中国も」というのが本音なのである。コロナ禍で顕在化した公衆衛生の問題のほか、貧困、気候変動、テロなどグローバルサウスの国々の協力が必須な事項は多々ある。これらの問題解決のために、日本は米国と連携しながら、彼らに働きかけていくという「橋渡し」としての役割が求められる。

近年は、各国とも「反グローバル」という火種を抱え、経済の成長や社会の安定といったあたりまえの国益を追求することが難しくなっている。こうした複雑化する連立方程式を解いて、グローバル化の恩恵を広く行き渡らせるようなルール作りを国際政治の舞台で主導するという大きな役割が日本に課されているのではなかろうか。グローバルサウス諸国への対応に苦慮する米国には助け舟となるであろうし、米中を含む多層的なアプローチを模索する日本外交の立脚点ともなるので、日本の国益に資するであろうことは間違いない。

(Photo Credit: AFP / Aflo)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。