習近平政権が、経済運営で市場からの信頼を取り戻すには何が必要か

はじめに

中国の2024年第1四半期の成長率は5.3%と大方の予想を上回った。とはいえ、総じていえば、習近平政権の経済運営面での苦闘が続いている。かつて中国が経済規模で米国を追い抜くのは時間の問題とみられていたが、コロナ禍後の成長減速により、それも疑問視され始めた。不動産不況が長期化し、地方の隠れ債務問題も顕在化、企業や家計のコンフィデンスが弱い状態が続いている。デフレや過剰設備の懸念も強い。

本稿では、中国経済の抱える構造問題に着目して、習近平政権の過去10年余りの経済運営と今後の課題を論じたい。

習近平政権が引き継いだ負の遺産と政権の「質の高い発展」戦略

中国経済が現在抱えている様々な問題を、習近平政権だけのせいにするのはフェアではないだろう。習近平政権は、経済面では様々な「負の遺産」を引き継いで、スタートしたからである。

前胡錦涛政権は、2008年秋に発生した世界金融危機に対応するため、いわゆる「4兆元の投資計画」といわれる大型景気刺激策を実施した。これによって、景気の底割れは回避できたが、既に深刻だった投資偏重がさらに進んだほか、不動産価格が高騰した。景気刺激のため、地方政府は、自らが出資する投融資ビークルである融資平台を活用したため、地方の隠れ債務問題が深刻化した。世界金融危機後には民営企業を国有企業が買収する動きなども見られたことから、「国進民退」と懸念された。この間、格差問題や環境問題も深刻化した。

負の遺産を受け継いだ習近平政権は、従来の過度な成長重視から脱却し、「質の高い発展」を目指すとした。習近平国家主席によれば、「質の高い発展」とは、「『革新』が第一の原動力となり、『調和』が内生的特徴となり、『グリーン』が普遍的な形態となり、『開放』が必ず通らなければならない道となり、『共有』が根本的な目的となる発展」を指す。従来の成長重視がもたらした歪みを是正し、イノベーション、調和、グリーン、開放、分配の公平性などにより重点を置いた持続可能な成長を通じて、皆で豊かになるという共同富裕を実現しようとしている。

その趣旨は十分理解できるものの、現在のところ、負の遺産の清算は順調には進んでおらず、むしろ、コロナ禍を契機に問題が深刻化、顕在化した面もある。

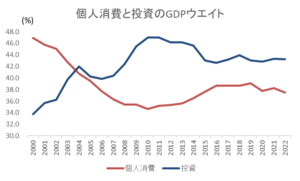

まず、投資偏重の経済構造は基本的には是正されていない。GDPに占める投資のウエイトは、習近平政権が開始した2012年から2022年にかけて46.2%から43.2%へ低下した一方、個人消費は35.4%から37.5%へ上昇した。しかし、変化はわずかであり、投資ウエイトが顕著に高く、個人消費のウエイトが低い状況は根本的に変わっていない。

(出所)CEIC、国家統計局を基に筆者作成

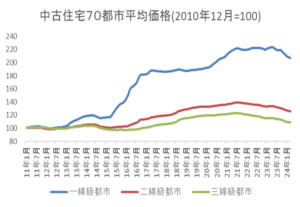

不動産市場の扱いにも苦慮してきた。不動産価格が高騰を抑えるため規制を強化する局面もあったが、景気が悪くなると、不動産需要の刺激策に転じ、それがさらなる価格高騰を招いてきた。コロナ禍への対応としての金融緩和を契機とする不動産価格高騰に対しては、不動産デベロッパーの債務調達を抑制するかつてない強い規制を導入したが、今度は、未曽有の不動産不況を招いている。

(出所)CEIC、国家統計局を基に筆者作成

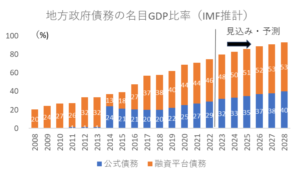

地方の隠れ債務問題についても、根本解決にはいたっていない。2014年に改正された予算法により、地方政府は中央政府の認可の枠内で地方債の発行が認められ、同時に、過去の融資平台債務の大部分が、地方債に借り換えられた。もっとも、構造的な地方政府の財源不足は解消せず、地方政府は景気対策のため投資を増やす必要があるときには、結局、融資平台を通じた資金調達に頼り、融資平台債務は再び積みあがっていった。国際通貨基金(IMF)推計によれば、融資平台の債務残高の対名目GDP比率は2023年には48%と改革実施前の2013年(32%)よりも高いレベルだ。

(出所)IMF 「中国4条コンサルティング報告」(各年)を基に筆者作成

習近平政権時代の経済運営によって浮上した経済問題

これに加えて、習近平政権の経済運営そのものによって、新たな問題も浮上した。

(1)政府のマイクロマネジメント強化と企業のマインド低下

まず、政府や共産党の企業活動に対するマイクロマネジメントが強化されたことが、企業のマインド低下に繋がっている。習近平政権発足後の共産党第18期中央委員会第3回総会(三中総会)は、「市場に資源配分における決定的役割を担わせる」としたうえで「より良く政府の役割を発揮させる」ともした。しかし、実際には、習近平政権第二期(2017年~)以降、市場の決定的役割よりも政府の役割に重点が置かれた印象がある。プラットフォーマー、不動産デベロッパー、教育産業、ゲーム産業などで、企業活動に対する規制や統制が強化される事例が目立ってきた。

習近平国家主席は、一党指導体制の維持を最も重視しており、あらゆる分野で党の指導を強化してきた。それは、経済分野についても例外ではない。「質の高い発展」にとって好ましくないと考えれば、党・政府によるマイクロマネジメントが正当化される。共同富裕実現のための格差是正や「資本の無秩序な拡大」を防止する趣旨から、規制が強化された。

コロナ禍で実施された動態ゼロコロナ政策下で、住宅、オフィス、工場が突然封鎖を命じられる例が続出した。コロナ抑止のためとはいえ、企業のマインドを冷やす方向に働いた。2023年の民間投資前年比は、2023年前年比0.4%減とはじめてマイナスとなった。

(2)供給側重視の政策が招いたデフレや過剰設備の懸念

もう一点は、供給側を重視する政策によってデフレや過剰設備の懸念が浮上したことである。コロナ禍が発生すると、政府は、個人への現金給付など消費を支える支出は行わず、供給力回復をサポートする政策に重点を置いた。また、2024年の政府活動報告は、「新しい質の生産力」の発展というかたちで、先端産業・未来産業の生産力を強化する方針を打ち出した。労働力の減少や投資減速の中で、先端産業・未来産業の振興によって、全要素生産性を向上させ、成長減速に歯止めをかけようという狙いだ。米国をはじめとする西側諸国が中国への先端技術の移転を阻止する姿勢を強める中、科学技術の「自立自強」を目指す動きでもある。

しかし、需要が弱い中で、質・量ともに供給力を重視する政策が実施されたことにより、過剰設備問題が深刻化している。過剰設備は、これは国内では需給悪化からデフレ懸念を招き、対外的には、中国企業が余った生産力を輸出に振り向けているため、貿易摩擦に繋がっている。

根本的な課題解決には何が必要か

以上のように習近平政権の経済運営には、問題が山積している。筆者のみるところ、習近平政権は、負の遺産の背景にある根本問題の解決というより、政府の企業に対するマイクロマネジメントの強化によって、政権の望む方向に経済を導こうとした。しかしそれが、かえって企業マインドを冷え込ませ、経済の減速に繋がっているように感じられる。

では、根本的な課題解決には何が必要であろうか。

第一に、改めて、市場の資源配分における「決定的役割」を存分に発揮させることに力点を置く必要があろう。そのためには、企業活動に対するマイクロマネジメントは極力控えるべきである。同時に、国有企業が寡占、独占している領域においても、民営企業が活動できる領域を拡大していくべきだ。政府の指導や国家隊の動員などで短期的に市場を抑え込めても、最終的に市場の信頼を得るには、市場を生かす政策が鍵になるだろう。

第二に、政府は個別の企業活動に対するマイクロマネジメント的な干渉ではなく、根本問題の解決、すなわち投資偏重の是正、不動産投機の抑制、格差の是正につながるような制度の創設、改革に注力すべきであろう。

例えば、投資偏重や不動産投機の背景の一つには、地方政府の財政収入が土地譲渡金収入偏重であったことがある。地方の隠れ債務の問題も、地方政府の構造的財源不足の問題に由来している。このため、中央と地方の財源配分を見直し、地方の独自財源を増やす必要がある。また、不動産投機を抑制する観点からも、日本の固定資産税にあたる不動産保有税の創設が必要である。

個人消費を盛り上げるためには、農民工が都市戸籍を取得し、市民として医療、教育、社会保障の公的サービスを平等に受けられるようにする必要がある。そうすれば、都市常住人口比率(65%、2022年)と都市戸籍人口比率(48%、同)の差が解消され、市民となった旧農民工は消費や住宅購入を安心して行えるようになるだろう。消費が盛り上がれば、デフレや過剰設備問題の懸念解消にもつながるだろう。

また、格差問題への根本的対応は、企業に対する締め付けを強化したり、共同富裕を理由に企業に寄付を求めたりすることではなく、制度的な再分配の仕組みを強化すること、すなわち、所得税の累進税率の見直しや相続税の創設、社会保障制度の充実が本筋であろう。

4月30日に開催された党中央政治局会議で、7月に第20期三中総会を開催することが決まり、改革の方向性が示される見通しで、国内だけでなく、海外も固唾を飲んで見守っている。今回の改革は、習近平政権の掲げる「中国式現代化」の実現という文脈での改革であるため、どこまで市場を生かしたものになるのか懸念はあるが、まずは、中身に注目したい。

(Photo Credit: CFoto / Aflo)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。